【抗命時代】

【本報訊】「讀書人在必要時要負上社會責任!」著名歷史文化學家、中大前副校長余英時,昨透過視像傳播,為新亞書院65周年學術講座主講「新亞書院與中國人文研究」。他引述中大新亞書院創辦人錢穆之言,指讀書人要批判社會,讀書不是為了個人,而是為了對社會及整個人類負責,遇到不公平的事,理應站出來說話。他又提到香港佔中行動,認為用「愛與和平」抗爭,是展示人民素養的表現。

記者:伍雅謙

【本報訊】「讀書人在必要時要負上社會責任!」著名歷史文化學家、中大前副校長余英時,昨透過視像傳播,為新亞書院65周年學術講座主講「新亞書院與中國人文研究」。他引述中大新亞書院創辦人錢穆之言,指讀書人要批判社會,讀書不是為了個人,而是為了對社會及整個人類負責,遇到不公平的事,理應站出來說話。他又提到香港佔中行動,認為用「愛與和平」抗爭,是展示人民素養的表現。

記者:伍雅謙

余英時的講座吸引逾250人聽講,現時旅居美國的他,對香港及台灣社會運動一直表現關心,曾公開支持台灣太陽花學運及反對服貿,也支持佔中行動。他昨在講座中指,香港正處於非常困難的時期,讀書人對不滿的政策應該提出批判,讓社會走上合理的方向,即使沒看到即時效果,明知失敗也要抗爭,不能放棄。如果有人選擇做順民,這屬於個人選擇,他不反對,但作為一個對社會有責任感的知識人,應該要想想,是否要作出一點犧牲。他也曾在過往訪問中提到,香港要抗爭,要有入獄坐牢的準備,盼望港人最終能成功爭取一人一票普選特首。

批判社會應義不容辭

對於推動民主,他稱人民素養非常重要,「香港提出以愛與和平佔中,就是人民素養的表現」。因政治上失去文化素養,民主便成為多人專政的手段,人民變成了暴民,只要大家都有素養,才可做到人人有自由、人權及個人尊嚴。他一再重申,「讀書人應該批判社會」,正如孔子知道天下無道,便要人民議論社會,而早在孔子之前,中國的讀書人其實已批評政治,可說是中國的傳統,學生運動早就在中國出現。他笑稱,現時知識分子一詞已「被用壞」,只得改用「知識人」,而知識人對批判社會理應義不容辭。

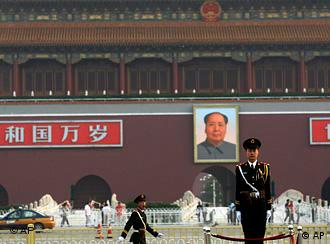

近日余英時在台灣獲首屆「唐獎」漢學獎,他在講座再次批評,大陸近年推崇儒家有政治目的,並指中國爭取政權從來都是殺人流血,共產黨對一切反對人士都用高壓手法。

近日余英時在台灣獲首屆「唐獎」漢學獎,他在講座再次批評,大陸近年推崇儒家有政治目的,並指中國爭取政權從來都是殺人流血,共產黨對一切反對人士都用高壓手法。

【專訪余英時之六──人生哲學篇】余英時:我曾半年寫不出一個字 遇到瓶頸不要硬搞

- 2014-09-19 Web only 文/何榮幸

大學者同樣會遇到瓶頸,余英時指出,有些難以突破的問題,最好放棄,不要硬搞下去。做學問則不能抱持一鳴驚人的想法,往往會出問題,「一鳴驚人是偶然得之」。

余英時並否認自己是「百科全書式的學者」,他強調自己是「以笨人自居」,願意花工夫,熟能生巧後,看書速度自然很快。

至於人生情懷,余英時自認「平靜舒適」,既沒有最開心的事,也沒有最難過的事。以下為余英時談論治學態度與人生哲學的訪談紀要:

問:您曾經長年徹夜讀書、寫作、跟學生聊天,早上還要教課,但您幾乎不運動,都是靠意志力在支撐?

答:我沒有正式運動過,不過我搬書、看書、再搬書也是一種運動,就跟陶侃運磚一樣,也不能說我完全沒有運動吧?(笑)陶侃運磚不是笑話的,是認真的。我到圖書館到處找書,自己家裡找書,不可能坐著不動嘛。

我本來覺得(運動)是次要的,6年前我病了以後,每天走個半小時,也開始運動了。我不認為保持健康是唯一的事情,你保持健康什麼都做不成,健康有什麼意義呢?主要的事情要做的,因為這樣時間總是有衝突,如果你過分在軀殼上起念,這就糟糕了,運動還有另外一面就是在軀殼上起念了

問:您曾笑稱,就算天天運動,也不過多活幾年?

答:你花去的時間,可能更多,不划算。但完全不活動也不行,尤其年紀大了。人的體質每個人不一樣,不能一概而論,我大概遺傳比較好,那不是我的功勞,是父母或上幾代,傳到我這剛好,好的傳過來,不好的沒有傳。

問:您長年下圍棋,還拿過新英格蘭地區的冠軍?

答:我很喜歡圍棋。林海峰在我家下過一盤棋,他到紐約去,沈君山託我要照顧他,他就來了,跟我下一盤棋我贏他,不過我最近到他家下一盤棋,我輸給他,他報仇了。

我已經很久不下棋了,生疏了,現在不下。孔子論語上說「遊於藝」,像我的老師錢穆、楊聯陞都是下棋,兩個棋力差不多。楊聯陞跟吳清源同年,還寫過圍棋歷史的文章,吳清源翻譯成日文在《棋道》上發表,他們很有關係。

我在1971年回東方,經過日本東京的時候,中央社日本特派記者叫黃天才,他請客,我見到吳清源,吃過一餐飯,後來香港中文大學送吳清源榮譽博士,我特別寫一篇文章,在《明報》登的,寫吳清源的問題,後來文章在大陸很受重視。今年剛不久,吳清源過100歲生日,一個人打電話,題了字送扇子給我。我跟吳清源沒有很深的關係,這個至少他知道我不是崇拜他,而是佩服他。

問:您長期抽菸斗,這是很多學生對您的深刻印象,據聞是美國大學禁菸而被迫戒菸?

答:這是病的關係,我到台大(醫院)醫病,看醫生,我決定不抽,已經六年不抽。

我抽菸是1949年,一個老師上小班課,這個老師對學生很好,上課喚我們抽菸,這樣抽,是給我影響,抽菸很有味道。(後來)菸斗有一點不方便,要套要洗,我也抽香菸,兩個都抽,現在都放棄了6年。不過頭半年都不能寫東西,一個字寫不出,因為我抽菸習慣跟思想習慣連在一起,沒有菸想不起來,怎麼寫都不知道,很奇怪,總算克服了,到現在沒問題,後來還可以寫幾本大書。

問:那段寫不出字的日子,怎麼辦?

答:那就算了,忍耐等著,我知道這個是時間問題,遲早會克服不要急。

以前有很多非寫不可,但退休以後沒有什麼非寫不可,到最後還是可以寫,就是要經過好幾個月心理調整。其實看到像我們這樣,有人說戒菸最容易,我戒過無數次,戒三個四個禮拜(笑),這次病的關係,就不抽。有醫生沒辦法,醫生給你找麻煩,他給你檢查,(抽菸)特別要動手術,那要動手術非常不方便。

問:據聞您很少發脾氣,只有在中研院院士會議及一項研討會中,曾經跟另一位院士何炳棣發生衝突,當場反駁他的意見?

答:也沒有。大概是提到某一個人,何先生可能有不合理的反對,我認為反對不合理,大體是說話稍微凶一點,沒有吵架。他到底比我大十幾歲的人,我不會對他太不禮貌。

問:除此之外,您在公開場合沒有動怒過?

答:我沒有什麼仇人,這是不會有的。

問:但您跟別人打筆仗時非常認真,往往引經據典,逐一反駁對方,讓您印象最深刻的筆仗是那一場?

答:我認為有理的事,就要幫忙說出來。好些(筆仗)在大陸好幾年,我寫的《方以智晩節考》,還有《紅樓夢的兩個世界》。現在不打了,也沒有繼續搞。後來證據越來愈多,就沒什麼好爭,歷史最後講證據的,講證據沒拿出,跟人家辯論沒有用的。

沒什麼最精彩的筆戰,我不能說我打贏,我精彩的,沒有。東西都在,大家自己看,我不判斷這個事情。

問:很多人形容您是「百科全書式的學者」,博聞強記,您的過目不忘是天生的嗎?

答:我記憶力很普通,跟大家一樣,大家言過其辭。我沒有任何特長。

我看書看很多,但比我看書很多的人也有,我所知道的中國人中間,看書最多,記憶最強是錢鍾書,沒有人能跟他比,記的東西之多,而且英文、法文、義大利文、西班牙文、拉丁文他都行,他筆很勤都記下來,你應該看錢鍾書的淵博。他死以後,他太太幫他整理出來筆記,台灣出了三大本,每個一千頁,剛剛出我還沒看,西文的,外國學者一看簡直驚嘆不只,真正講的淵博百科全書,我絕對不是,我不是這一型的,我不是非要記許多東西如何如何。

問:但您看書非常快,坐一趟飛機看幾百頁古書沒問題?

答:我看書很快沒有問題。有些人不願意花工夫,我是以笨人自居,我不能亂猜,每一個字一個字看,要解釋正確才行,古書往往有很多解釋的,可能這需要一些常識一些訓練,(看書很快)也不是可以馬上到手,時間久就可以,這叫熟能生巧,很多東西要多看。

問:讀者會很好奇,您長年研究與創作,總會有沒有靈感,或遇到瓶頸的時候,如何突破?

答:有些難以突破的問題,最好放棄,你選錯了,就不要硬搞下去,不能硬來的。如果你選對題目,很順理成章,不費力的,換句話說找對路了,都能合起來。有些太好奇了,想要出奇制勝,想要一鳴驚人,往往出問題,所以做學問不能抱持一鳴驚人的想法,一鳴驚人也有,但也不是常有,是偶然得之。

問:一路走來,您的人生最快樂與最難過的事情是什麼?

答:沒有,你問我什麼最開心的事,最傷心的事,都沒有。平靜舒適的,也沒什麼一下上天的感覺,也沒什麼一下入地獄的感覺,都沒有。

問:您此次榮獲「唐獎」漢學獎的感受?

答:沒有什麼不同,不可能講話就跟從前不一樣。我覺得受獎不可能有人生改變,拿諾貝爾獎的還是回實驗室做研究,絕對不是說變一個人,沒這一件事情。唐獎本身是很有意義的,因為其他地方不會提出來,美國大概不會有唐獎漢學獎,這是有意義的,不是個人拿的,是運氣的,我受之有愧。

(採訪整理:劉光瑩、鄧凱元、陳寧)

(採訪整理:劉光瑩、鄧凱元、陳寧)

【延伸閱讀】

特別企劃/專訪史學泰斗余英時:兩岸三地民主觀察

余英時:我為什麼寫陳寅恪?

這部《陳寅恪晚年詩文釋證》在我個人的生命史中具有非常獨特的意義。現在第三次增訂刊行,我想略述書成的經過,並對先後關心過它的朋友——包括相識與不相識的——表示我的感謝。

⊙ 我為什麼寫陳寅恪?

首先我要說明,我從來沒有過研究陳寅恪的打算,這本書從萌芽到成長都是意外。而且除了一九五八年刊布的〈陳寅恪先生論再生緣書後〉第一篇文字外,其餘都不是我主動撰寫的,而是由各種客觀因緣逼出來的。所以我想交代一下我為什麼會寫〈書後〉這篇文字。

我在書中已說過,一九五八年秋天我在哈佛大學偶然讀到《論再生緣》的油印稿本,引起精神上極大的震盪。現在我願意補充一點,即這一精神震盪和自己當時的處境很有關係。那時我在美國的法律身份是所謂“無國籍之人”(“A ST—ATELESS PERSON”),因為我未持有任何國家頒發的“護照”。最初我對此並不十分在意,因為我一向認為沒有“國籍”並不能阻止我在文化上仍然做一個“中國人”。但終一夕之力細讀《論再生緣》之後,我不禁深為其中所流露的無限沉哀所激動。這首為中國文化而寫的輓歌在以後幾天之中都縈迴在我的胸際,揮之不去。我在香港住了五、六年,對於當時大陸上摧殘文化、侮辱知識分子的種種報導早已耳熟能詳。但在那個冷戰高潮的時期,報章上的文字都無可避免的受到政治意識的侵蝕。我平時讀這些文字,終不能無所存疑。《論再生緣》是我第一次聽到的直接來自大陸內部的聲音,而發言的人則是我完全可以信任的陳寅恪。他一生與政治毫無牽涉,但就其為中國文化所化而言,則可以說是王國維以來一人而已。《論再生緣》中並無一語及於現實,然而弦外之音,清晰可聞:中國文化的基本價值正在迅速地隨風逝去。

顧亭林曾有亡國與亡天下之辨,用現代的話說,即是國家與文化之見的區別。我已失去國家,現在又知道即將失去文化,這是我讀《論再生緣》所觸發的一種最深刻的失落感。“天末同雲黯四垂,失行孤燕逆風飛,江湖寥落爾安歸!”王國維這幾句詞恰好是我當時心情的寫照。“亡天下”的惶恐也牽動了“亡國”的實感。一個“無國籍之人”想要在自己的文化中安身立命似乎只是一種幻覺。

⊙ 我怎麼變成“無國籍之人”?

說的這裡,我不能不順便解釋一下:我怎麼會變成了“無國籍之人”?一九五五年春天哈佛燕京學社接受了新亞書院的推薦,讓我到哈佛大學訪問一年。但從三月到九月,台灣國民黨政府一直拒絕發給我“中華民國護照”。據說這是因為我在香港刊物上寫過不少提倡民主、自由的文字,屬於所謂“第三勢力”。錢賓四師雖曾出面說明我其實只是新亞書院一名“助教”,但仍未發生效力。最後由友人介紹,得到亞洲協會(ASIA FOUNDATION)駐港代表艾維(JAMES IVY)先生的說項,美國領事館允許我到律師事務所取得一種臨時旅行文書(“AFFIDAVIT IN LIEU OF PASSPORT”),以“無國籍之人”的身份發給簽證。所以我一直遲至十月初才抵達哈佛大學,已在開學兩個星期之後了。

我提起這一段往事並不表示我今天對此還耿耿於懷,而是因為敘事中無法省略。在“黨”高於一切的現代中國,“護照”不是公民的權利,而是政府控制人民的手段,原是一種常態。而且事後來看,我早年沒有“國家”,因此思想也不受“國家”的限制,其中得失正未易言。不過當時“無國籍之人”的法律身份確曾使我每年受美國移民局的困擾,他們很難決定是不是應該延長我的居留權。這個身份在五、六十年代的美國好像是很少見的。

現在回想,當年“亡國”而兼“亡天下”的奇異感受也許正是使我讀《論再生緣》而能別有會心的重要背景。無論如何,這個背景和《論再生緣》中所謂“家國興亡哀痛之情感”是恰好能夠交融的。我情不自禁地寫下那篇〈書後〉,並將《論再生緣》稿本寄交香港友聯出版社刊行,其根本動力也出於我個人所經歷的一種深刻的文化危機感。

⊙ 研究明遺民的政治動向

但是我的認同危機不久便經過自我調整而化解了。此後我漸漸淡忘了這篇〈書後〉,更不曾動過研究陳寅恪的念頭。一九七零年初,陳寅恪的死訊初傳到海外,一時掀起了悼念的熱潮。這年三月俞大維〈懷念陳寅恪先生〉一文對學術界的影響尤大。連向來不大寫通俗文字的楊蓮生師也寫了一篇〈陳寅恪先生隋唐史第一講筆記引言〉。楊先生撰文的那天晚上還打電話要我代查所引《資治通鑑》中的一段文字。俞大維先生當時希望在哈佛的中國學人都能以文字參加紀念。所以我也收到了他的文章的單行本。楊先生更鼓勵我加入紀念的行列。但我自問既未受教於陳寅恪,又無新資料可憑,更不想重複十幾年前在〈書後〉中說過的話。所以始終未著一字。甚至我也沒有接受楊先生的建議,把〈書後〉寄給《談陳寅恪》一書的台北編輯委員會。在整個悼念期間,我一直保持緘默,因為藉題發揮不但毫無疑義,而且是對死者的大不敬。

再度提筆寫陳寅恪是一九八二年底,上距〈書後〉已整整二十四年之久。這次完全是出於偶然,而且不是由我主動的。其時陳寅恪的《柳如是別傳》、《寒柳堂集》等已出版了一年多,我也曾反复讀過多次,只是為了想進一步了解他晚年的史學取向,但毫無見獵心喜、以他本人為研究對象之意。理由很簡單:我的專業是十八世紀以前的中國史,不是現代史,根本不可能有時間去研究陳寅恪的“晚年遭遇”。我細讀《柳如是別傳》主要還是為了研究明遺民的政治動向。一九七二年我出版了《方以智晚節考》一部專題研究,指出方氏逃禪以後並未真與政治絕緣,最後在惶恐灘自沉而死。八十年代初大陸上有幾位學人專就此一斷案和我爭論,文字往復不少。《柳如是別傳》所研究的恰好是同一時代、同一範圍。我曾在其中找到不少可以助證我的論點的材料。

一九八二年友人金恆煒先生旅居美國,主編《中國時報──人間副刊》。我們偶爾見面,也曾談到陳寅恪和他的晚年著作。恆煒對我的一些看法極感興趣,一再慫恿我把這些意見正式寫出來,《人間副刊》願意為我提供發表的園地,而且篇幅不加限制。我經不起他的盛情鼓舞,終於寫出了那篇惹禍的長文——〈陳寅恪的學術精神和晚年心境〉。當時董橋先生主編香港的《明報月刊》,對我的文字也有偏好,要求同時刊出此文,這才流入了中國大陸。生平文字闖禍,事已多有,而未有甚於此者,尚在紅樓夢爭議之上。但我有自知之明,並不是這篇文字涵有特別的價值或特別的荒謬,而是由於其中道破了一些歷史疑點,為人人心中所已有,適逢其時,竟釀成一大公案,至今未了。這正應了陳寅恪“人事終變,天道能還”的預言。現在我必須趁增訂本出版的機會向金恆煒和董橋兩位老朋友致最誠摯的謝意。無論是功是罪,他們兩位恐怕都不能不和我共同承當。

⊙ 陳寅恪說:“作者知我”

今天我們已確知寅恪先生當年是熟悉我的〈書後〉的內容的。那麼他自己究竟有過什麼樣的反應?答案在十年前便已揭曉了。現在我既已決心告別陳寅恪研究,經過再三的考慮,我認為不應該再繼續讓這樣的事實埋沒下去。1987一九八七年十月二十五日香港大學的李玉梅博士寫了一封信給我,茲摘抄其中最有關係的部分於下:

“晚正研究史家陳寅恪,因於八月下旬結識陳老二女兒陳小彭、林啟漢夫婦,暢談陳老事,至為投契。小彭夫婦於一九五四年調返中山大學,據稱此乃周恩來之意,好便照顧陳老云云。今則居港七、八年矣。於細讀教授有關大作後,小彭命我告知教授數事如下:

〔一〕 陳老當年於讀過教授〈陳寅恪論再生緣書後〉一文後,曾說:“作者知我”。 〔二〕 教授《釋證》頁七十(按:此指一九八六年新版)有“陳先生是否真有一枝雲南藤杖”之疑,答案是肯定的。 〔三〕 陳老夫婦確曾有為去留而爭執之事。 小彭夫婦對教授之注陳老思想,能得其精神,深覺大慰,特命余來信告之。”

我還清楚地記得,我當時讀到寅恪先生“作者知我”四字的評語,心中的感動真是莫可言宣。我覺得無論我化多少工夫為他“代下註腳,發皇心曲”,無論我因此遭到多少誣毀和攻訐,有此一語,我所獲得的酬報都已遠遠超過我所付出的代價了。這次增訂版加寫了〈儒學實踐〉和〈史學三變〉兩篇研究性的長文,也是為了想對得住寅恪先生“作者知我”這句評語。

但是當時我的〈晚年心境〉、〈詩文釋證〉都在遭受質疑的階段。如果我用任何方式公開了這封信的內容,都等於拖人下水,硬把陳小彭女士和李玉梅博士劃入我這一邊,也許因此給她們製造意想不到的困擾。那便適成其為“以怨報德”了。此信“留中不發”(一笑)至十年之久,其故端在於是。小彭女士長期侍奉老父於側,吳宓《日記》一九六一年九月一日條至有“小彭攙扶盲目之寅恪兄至,如昔之ANTIGONE”的記載。(《吳宓與陳寅恪》,頁一四五)我讀了十分感動。我相信她一定願意寅恪先生晚年的一言一行都留在歷史紀錄上,否則她便不會鄭重託人向我傳話了。李玉梅博士也早已治學有成,我最近讀到了她〈《柳如是別傳》與詮釋學〉一文,發表在《柳如是別傳與國學研究》(一九九六)上面。現在事過境遷,當年的種種顧慮早已不復存在,如果我再不公開此信,則未免埋沒了小彭女士的苦心和孝思。小彭女士和我從無一面之雅,但她當年傳其父語,曾對我發生了極大的鼓舞作用,至今感念不忘。所以我寧可不避自炫之嫌,也要坦白說明:寅恪先生“作者知我”一語是本書增訂版問世的一個最重要的原動力。

⊙ 消解陳寅恪的新論說

最後,我要談一談今天大陸上所謂“陳寅恪熱”和本書的交涉。從一開始大陸官方宣傳人員及其海外的附和者便對本書採取了一種先聲奪人的栽贓策略。其具體運作的方法則是先給我帶上一頂政治帽子,然後再順理成章地給本書貼上一條政治標籤。而這頂“帽子”和這條“標籤”則早在大陸上醜化了好幾十年,是大陸上老、中輩知識分子一見即義憤填膺或鄙夷不屑的。這樣一來,我對陳寅恪晚年詩文所做的一切解釋便都成為“別有用心”而不足採信了。政治栽贓本是國際共產黨人的一貫手法,但中共繼承衣缽以後又加以“名教化”,因此更是妙用無窮。在馬家店的新名教之下,“帽子”和“標籤”形成了一套一套的“名”的系統,一般人只要看見某種“名”便習慣成自然地發出某種條件反射。這當然是從五十年代初到七十年代末的狀況,尤以所謂“文化大革命”時期為然。由於種種原因,馬家店的新名教今天確已漸漸失靈了。但不可否認的,只要極權的政治體制不變,新名教的餘威便不可能完全消失,“帽子”和“標籤”也依然會繼續發生一定的效用。我對此有切身體驗,深信不疑。

⊙陳寅恪的“愛國主義”?[下]余英時

-------------------------------------------------- ------------------------------

四十年前我在〈書後〉中早已指出陳寅恪對極權統治是深惡痛絕的。任何人對他的價值意識稍有所知都必然會得到同樣的論斷。無論就個人或民族言,他都以持“獨立之精神,自由之思想”為最高的原則。馬家店的極權體制不但是從外面移植過來,強加於中國民族之上,而且對個人獨立精神自由思想的摧殘壓制更超過古今中外的一切專制統治。陳寅恪絕不可能接受這樣一個徹底否定他的價值系統的政治制度。四十年後的今天,我仍找不出任何理由來改變原有的觀點。相反的,由於史料的大量出現,我的觀點只有更強化了。

大陸官方學術界和我的爭執主要便集中在這個觀點上面。他們加給我的“帽子”和“標籤”一直未收回,但持以駁斥我的具體說法則因時勢的推移而屢有變易。一九七八年廣州《學術研究》復刊號說陳寅恪“曾多次表示對毛主席和共產黨的感激。”一九八五年胡喬木的寫手“馮衣北”已不得不稍稍降低調門,改說陳寅恪在一九五零年的詩中表達了“不意共產黨待我如此之厚”的意思。一九九五年《陳寅恪的最後二十年》出版了。這似乎表示官方也不想或無法再阻止陳寅恪“晚年遭遇”的問題曝光了。至少它已默認了陳寅恪在中共統治下受盡踐踏和侮弄這一事實。但在這一事實的基礎上卻出現了下面這個新論說:不錯,陳寅恪最後二十年確實遭遇了一波接一波的苦難,並終於“迫害至死”。(《最後二十年》,頁二十七)然而政治是俗人之事,對於高雅出塵的陳寅恪來說,卻是無足輕重的。陳寅恪對中國文化是那樣的一往情深,他最後二十年的生命已完全託付了給它,一切著述也都是為了闡發它的最深刻的涵義。不但如此,他的文化癡情又和他的土地苦戀是那樣緊密的連成一體,以至他無論怎樣也不肯“去父母之邦”。所以一九四九年他在人生旅途中已作出了最有智慧的抉擇。即使他在當時能預知以下二十年的一切遭遇,他的決定也不會兩樣。為了文化,他“雖九死其猶未悔。”中國文化傳統中過去曾有一條絕對的“孝道”原理,叫做“天下無不是父母”。陳寅恪則創造性的發展了這一絕對原理,使之成為“天下無不是的父母之邦”。陳寅恪這位超群絕倫的文化大師的全部偉大便在這裡。所以今天談陳寅恪絕不應再涉及政治,因為一說到政治,便會害得他在九泉之下仍不能安穩。怎麼談陳寅恪呢?我們只需反復不斷地說:文化、文化、文化……。

以上可以算是今天大陸上為了消解陳寅恪“最後二十年”而發展出來的最新論說的一個基本模型。這個模型自然是由我模擬而成,不能指實為某一個人或某一部著作的特有觀點。而且在模擬的過程中,我把一些緊要的潛台詞也點破了。用西方學術界的術語說,這是建立一個“理想型”(“IDEAL TYPE”);這種“理想型”是為分析和討論的便利而設,在方法論上是必要的。就我閱覽所及,上面所擬的論說模型可以適用於近來大陸上許多關於陳寅恪的討論文字。我絕不敢說,上面試建的“理想型”已達到了恰如其分的地步,因此我歡迎別人肯加以指摘和改進。但是我相信,以整體的意向而言,它大概可以說是雖不中亦不甚遠。

這一套最新的論說即使不是完全針對著我的《詩文釋證》一書而發,意中也必有我所提出的“晚年心境”在,這是毫無可疑的。冷眼旁觀的人也看出了這一點。(見程兆奇〈也談陳寅恪〉,《中國研究》,一九九六年九月號,頁五十至那麼對於當前這一具有典型意義的新論說,我究竟應該怎樣看待呢?

⊙ 陳寅恪的“愛國主義”?

這裡既不可能、也無必要對它作系統而全面的回應。但是我願意指出它的幾點特色:

第一、上面所擬的模型可以使我們更清楚地看出,這一新論說其實是企圖提出另一種“陳寅恪的晚年心境”來取代我的看法。但持論者似乎完全沒有意識到這是一個十分嚴肅的史學工作——重建陳寅恪晚年的生活和思想世界。歷史重建的最低限度的要求是通過文獻研究所得到的證據(EVIDENCE)和經過謹嚴推理所建立的論辯(ARGUMENT)。兩者缺一不可。相反地,他們好像是陳寅恪親自授權的發言人,可以隨時隨處告訴讀者陳寅恪晚年在一切問題上是怎樣思考、怎樣判斷、怎樣感受的。他們不但對一個歷史人物的內心隱曲暢所欲言,而且出之以如數家珍的方式。他們似乎假定讀者都像天真無知的兒童聽成人講故事或神話一樣,一個個張開嘴巴、睜大眼睛,完全信以為真,絕不會發生半點疑問。

第二、新論說的另一個特色是把政權隱藏在中國大陸這塊土地的後面,來加以維護。這是對於“投鼠忌器”的心理的一種巧妙運用。“感謝共產黨”“共產黨待我如此之厚”之類的話當然消失了。甚至黨內的“極左派”和“文化大革命的瘋狂”曾對陳寅恪造成嚴重傷害,現在也不妨直認不諱,因為這早已是公開的秘密。何況“社會主義初級階段”正迫切需要對“極左”和“史無前例”展開猛烈的批判?

陳寅恪與中共政權“認同”的問題今天自然已無從談起,而且也失去了政治上的重要性。在國家社會主義(即“中國特色的社會主義”)的新意識形態之下,大陸上研究陳寅恪的基調已明顯地轉換為“愛國主義”。(一九九四年季羨林在廣州中山大學召開的關於《柳如是別傳》的討論會上的主題講演詞便是明證。見〈陳寅恪先生的愛國主義〉,收在《柳如是別傳與國學研究》中,頁一至七)陳寅恪可以不認同政權,但絕不可能不認同國家。依照大陸官方的邏輯,只要你承認了陳寅恪“愛國”這個前提,你就不能不接受下面這個必然的結論:“難道祖國是抽象的嗎?不愛共產黨領導的社會主義的新中國,愛什麼呢?”(見《鄧小平文選》,頁三四七)當然,在陳寅恪研究中,這句話只是潛台詞,不必說破,也不能說破。如果你說陳寅恪愛的是中國文化,邏輯的結論也還是一樣。季羨林說得很透徹:文化必然依托國家,然後才能表現,依托者沒有所依托者不能表現,因此文化與國家成為了同意詞。(前引文,頁四)

因此在新論說中,一九四九年陳寅恪的“去”“留”問題仍所必爭。但所爭已不在政權認同,而在“留在大陸”還是“出走海外”。愛國或不愛國、人品識見之或高或下、道德意識之或強或弱,無不由“留”或“去”而判。如果有人引《詩經》“逝將去汝,適彼樂園”、《論語》“乘桴浮於海”、或曾子“小杖則受,大杖則走”之類的典據與之爭議,企圖說明儒家文化未嘗不允許陳寅恪當年離開大陸,那就未免“書生氣”到了可笑而又可憐的地步了。陳寅恪今天之所以被描寫成一個神秘不可思議的“戀土情結”的精神病患者,有如胎兒之不能須臾離開母體,正是因為“去”、“留”問題不僅具有歷史意義,而且更取得了新的現實意義。試看季羨林在上引講詞中開頭的幾句話:

“陳寅恪先生一家是愛國之家,從祖父陳寶箴先生、其父散原老人到陳先生都是愛國的,第四代流求、美延和他們的下一代,我想也是愛國的。”(頁一)

我初讀時大惑不解,陳寅恪的二女兒小彭在父親晚年侍奉最力,有蔣天樞《編年事輯》與吳宓《日記》可證,為什麼竟被排斥在“愛國之家”以外了呢?稍一尋思,我終於恍然大悟,原來小彭女士早已於八十年代前後移居香港,她已失去愛國之家的資格了。現在香港已“回歸祖國”,我盼望她能恢復陳寅恪女兒的自然身份。

第三、新論說中以文化取消政治也是一個極其顯著的特色。這一點我在前面所擬的模型中已有所說明。新論說與舊論說最大不同之處在於它明白承認陳寅恪在政治上備受折磨,但卻堅持政治絲毫不影響他的文化追求。他們好像想藉著政治與文化一刀切的辦法來推崇陳寅恪的高潔。一九四九年以後陳寅恪能留在“父母之邦”,胎息於中國文化之中,那已是生命的最大充實。其他一切不幸,雖也不免令人嘆息,卻已不值得計較了。所以在新論說中,陳寅恪對於折磨他二十年以至於死的政治始終沒有一個明確的看法。他的許多感事詩,當時他的朋友已看出是“謗詩”,甚至黨委書記也說是“諷刺我們”,現在都被解釋成為“文化苦吟”。他在一九五三年《對科學院的答复》,在我們俗人看來明明是“痛斥極權統治者箝制思想”,竟在新論說家的筆下變成了“文化苦痛”的一種表現。不用說,他在“文化大革命”期間“終於活活給嚇死了”(《最後二十年》,頁四八零),那也只好怨他自己經不起“文化恐怖”。

⊙ 大陸上流行的“政治文化”

不過真要把陳寅恪說成一個只有“文化”概念而無“政治”概念的人也不是一件容易的事。經過“文化大革命”以後,我曾讀到許多老學人引用趙元任先生的名言:“說有容易說無難”。不知為什麼新論說家竟那樣健忘?陳寅恪晚年詩文中的反證太多,但這裡不能涉及。現在姑引吳宓《日記》中一句話以概括之。吳宓一九六一年九月一日記陳寅恪的談話有一條說他“堅信並力持:必須保有中華民族之獨立與自由,而後可言政治與文化。”(《吳宓與陳寅恪》,頁一四五)這裡他明明把“政治”和“文化”劃分為兩個互相獨立的領域,而且“政治”還置於“文化”之前。他怎麼可能對日日身受其苦的政治沒有一個明確的整體概念呢?如果真對政治全無概念,他又如何能大談清談與政治的關係?更如何能寫出《唐代政治史述論稿》呢?

我很理解新論說家的苦心孤詣。他們是為了要駁斥我的“謬說”而不得不然。但其實這是由於胡喬木及其寫手們有意栽贓而引出的。我從來便認定陳寅恪的終極關懷是文化而不是政治。不過我同時也指出他出身於近代變法的世家,對政治既敏感也關心。因此在他的思想中政治與文化是互相關涉的。由於中共官方的刻意歪曲,大陸學人中頗多相信我的《晚年詩文釋證》一書只是為了證明陳寅恪“認同於國民黨政權”,他們也相信我曾提出“陳寅恪最初準備追隨國民黨去台灣”之說。事實上這兩點恰好都是適得其反。大陸學人對於本書大概耳聞者多,目見者寡。他們能讀到的也是“馮衣北”《陳寅恪晚年詩文及其他》的〈附錄〉,已先經過了一道“批判”程序。而且“馮衣北”與我“商榷”時,其口吻簡直是在和一個國民黨的宣傳人員作“階級鬥爭”。其意顯然是為了要給我扣上一頂“帽子”,以達到“鬥垮”“鬥臭”的目的。

今天新論說家文明多了,但仍然一口咬定我用“政治”污染了陳寅恪的“文化”。所以他們反其道而行之,專以“文化”來消滅我的“政治”。他們甚至不惜棄車保帥,推出“馮衣北”與我同斬,說雙方“都無法抹掉『弦箭文章』的色彩。”(見《最後二十年》,頁五零一)我已考出陳寅恪用“弦箭文章”之典出於汪中〈吊馬守真文〉,意指代“府主”作文章,說的是“府主”腹中之語。“馮衣北”的“府主”是胡喬木已有明證,不成問題。那麼我的“府主”又是誰呢?

圖窮匕首見,新論說家原來是在暗中為我補行加冕禮。這樣看來,他們的“文化”也並不那麼“純”,它消滅了我的“政治”,卻又以走私的方式挾帶進自己的“政治”。這與以國土認同掩護政權認同的手段不但異曲同工,而且殊途同,它的立足點恰恰是今天在大陸上流行的“政治文化”(POLITICAL CULTURE)。

我這本書大概短期內還不可能在中國大陸流傳。“眾口鑠金,積毀銷骨,”它所受到的種種曲解和誣毀則仍在擴散之中。但這一層全不在我的心上。我以偶然的機緣,竟能在先後四十年間為陳寅恪的晚年詩文“代下註腳,發皇心曲,”而今天終於親見“陳寅恪熱”的出現,這是我在一九五八年寫〈論再生緣書後〉時所根本不敢想像的。我在精神上所得到的滿足已足夠補償我所化費的時間與精力而有餘。更重要的是通過陳寅恪我進入了古人思想、情感、價值、意欲等交織而成的精神世界,因而於中國文化傳統及其流變獲得了較親切的認識。這使我真正理解到歷史研究並不是從史料中搜尋字面的證據以證成一己的假說,而是運用一切可能的方式,在已凝固的文字中,窺測當時曾貫注於其間的生命躍動,包括個體的和集體的。這和陳寅恪所說藉史料的“殘餘片斷以窺測其全部結構”(《金明館叢稿二編》,頁二四七),雖不盡同而實相通。如果我當時從他的劫餘詩文中所窺見的暗碼系統和晚年心境,居然與歷史真相大體吻合,那麼上面所提示的方法論至少已顯示了它的有效性。在中國現代史學家中,陳寅恪是運用這一方法論最為圓熟的一位先行者。我曾一再說過,我盡量試著師法他的取徑,他怎樣解讀古人的作品,我便怎樣解讀他的作品。從這一點說,這本書不能算是我的著作,不過是陳寅恪假我之手解讀他自己的晚年詩文而已。

但我不否認我對此書有一種情感上的偏向。因為他已不是外在於我的一個客觀存在,而是我的生命中一個有機部分。它不但涉及歷史的陳跡,而且也涉及現實的人生;不但是知識的尋求,而且更是價值的抉擇。此書不是我的著作,然而已變成我的自傳之一章。因此在告別陳寅恪研究之際,特寫這一篇〈自述〉,敘書成因緣,作為我個人生命史的一種紀念。

來源: 《陳寅恪晚年詩文釋證》