hc;書留在桌上

說得好。昨天要回請午餐,正有這種覺悟了啦。

`It's a rare thing,’ says Perlman, ‘two people with such effortless rapport.’ Itzhak without qualifications. You see, the violin is so psychological, it reveals your personality whether or not you want it to, and both Itzhak and Pinky are expansive, warm generous people. Both have an absolute urgency of sound, a sound which demands your ears. What makes them unique is that kind of sound, plus their attitudes, plus certain indefinable qualities. Both Pinky and Itzhak feel deeply about what they believe to be right in music. Each is different, but each is convinced and, therefore, convincing.”

The convinced differences in their playing begin with the sounds they produce. Having worked with both of them, pianist Samuel Sanders says, “Pinky has a darker sound, a sound associate with the Guarneri Del Gesu he plays. It's a mezzo sound, intense. Itzhak plays a Stradivarius and his sound has a different quality. It's lighter, but it carries equally, perhaps it's more soprano. But they are both such natural music‐makers, with a solid rhythmic sexist and with no technical problems. In fact, they don't know what it is to have technical problems. Sometimes it drives nuts.”

- This New York Times article mentions that Isaac Stern acted as a father figure to Pinchas Zukerman.

- In this New York Times article, Pinchas Zukerman describes musical instruments, noting their beauty but also the tactile experience of playing them, which he referred to as a "beautiful work of art".

Doctor Faustus

Thomas Mann

Ritchie Robertson

Oxford World's Classics

- A new English translation of a rich and fascinating novel, focusing on the tragic figure of a modernist composer and his more conventional, sometimes comically perplexed biographer

- Thomas Mann's major novel explores the cultural and political background which led to the rise of Nazism and Germany's devastation in the Second World War

- Accompanied by extensive notes and an introduction exploring the novel's themes: musical modernism, the relationship between creativity and intellect, and the dangers of irrationalism

He was buried in Westminster Abbey. The epitaph on his tomb is by Pope, and is followed by Gay's own mocking couplet:[19]

Life is a jest, and all things show it,

I thought so once, but now I know it.

...The airs of the Beggar's Opera in part allude to well-known popular ballads, and Gay's lyrics sometimes play with their wording in order to amuse and entertain the audience.[17]

The play ran for sixty-two nights. Swift is said to have suggested the subject, and Pope and Arbuthnot were constantly consulted while the work was in progress, but Gay must be regarded as the sole author. After seeing an early version of the work, Swift was optimistic of its commercial prospects but famously warned Gay to be cautious with his earnings: "I beg you will be thrifty and learn to value a shilling."[4]

On December 12, 1972, the premiere of the film The Poseidon Adventure took place in New York City, The Bahamas Independence Conference was held in London, and a boatload of Haitian refugees, the first "boat people" to flee the U.S. by sea, landed in Florida. Additionally, it was the final public appearance of former President Lyndon Baines Johnson, and the Rothschild Surrealist Ball was hel

AI 概覽

1972 年 12 月 12 日,電影《海神號遇險記》在紐約首映,巴哈馬獨立會議在倫敦舉行,一船海地難民——第一批從海路逃離美國的「船民」——抵達佛羅裡達。此外,這也是前總統林登·貝恩斯·約翰遜的最後一次公開露面,羅斯柴爾德超現實主義舞會也於此舉行。

WWWW

臺灣省政府主席:謝東閔

1月10日:雷震撰寫〈救亡圖存獻議〉,提交給中華民國總統蔣中正、中華民國副總統兼行政院院長嚴家淦、行政院副院長蔣經國、中華民國總統府秘書長張群、中華民國國家安全會議秘書長黃少谷各一份,但是並沒有獲得回應。

選總統

斷交

4月14日——蕭菊貞:導演。

6月27日——吳音寧:政治人物,曾任溪州鄉公所主任秘書、台北農產運銷公司總經理。

8月9日——張惠妹:歌手、音樂製作人。

逝世3月6日——陳嘉尚,空軍軍官,曾任空軍總司令。

7月5日——黃朝琴,外交官、政治人物。首任台灣省議會議長。(1897年出生)

12月11日——張李德和,女作家(1893年出生)。

12月18日——林迦,高雄企業家。日治時期曾經營高雄三信前身「有限責任興業信用組合」,戰後出任首屆鹽埕區長。(1972年逝世)

Dalí, Miró, Breton and Magritte are just some of the artists featuring in a new exhibition in Madrid exploring the connection between the world of dreams and Surrealism.

The show features 163 works on loan from museums, galleries and private collections from around the world.

Curator José Jiménez believes the timing of the exhibition is not random: “Surrealism is currently on people’s minds. Surrealism emerged and developed in times of intense social, political and cultural crisis. And I believe that today, we are going though something similar.”

The aim of the exhibition is to show that surrealism was more than just another artistic movement, but more of an attitude to life that left a profound mark on artistic creation as a whole.

From the outset, the Surrealists focused on dreams, seeing them as fundamental to the liberation of the psyche. Freud’s thinking, in particular his work on the interpretation of dreams, played a crucial role in their approach to dreams.

The exhibition’s curator says the surrealist movement was also a pioneer when it came to modes of representation.

“Surrealism was the first multimedia movement. It used all available media: painting, of course, but also sculpture, drawing, collages, objects and, crucially, film,” said José Jiménez.

The ghostly magic of projected dreams plays a key role in the exhibition. Films by Luis Buñuel and Man Ray flicker to life in dark rooms where visitors are invited to dream side by side.

“Surrealism and the Dream” runs at the Thyssen-Bornemisza Museum until January 2014.

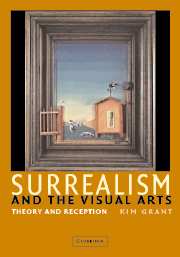

超現實主義與視覺藝術 Surrealism and the Visual Arts

作者:[英]金‧格蘭特 著

出版社:江蘇美術出版社

出版日期:2007年

此研究追溯和探討了從超現實主義的誕生到20世紀30年代中期超現實主義的制度化的超現實主義視覺藝術理論的發展和接納過程。金‧格蘭特 (Kim Grant)從超現實主義藝術理論著手,以漫談的形式論證了超現實主義和當代藝術評論之間相互復雜的關系。她分析了《藝術紀實》(Cahiers d ’Art)雜志提出的超現實主義藝術所面臨的挑戰。

《藝術紀實》激勵了一群年輕畫家,他們潛心研究與現代藝術形式主義變革相一致的自由而富有詩意的繪畫技法。格蘭特認為超現實主義視覺藝術的中心趨向是詩意 的一種物質表現形式,她分析了法國現代藝術理論中的詩歌意義以及讀者期望革命性變革時的先鋒派藝術運動所面臨的困境。

Surrealism and the Visual Arts

Theory and Reception

Kim Grant

CONTENTS

| List of Illustrations | page vii | ||

| Acknowledgments | xi | ||

| Introduction | 1 | ||

| PART ONE. POETRY IN THE THEORY AND CRITICISM OF MODERN PAINTING IN FRANCE | |||

| 1 | The Tradition of Poetry and Lyricism in French Art Criticism | 13 | |

| 2 | Modern Painting as Poetic Language | 24 | |

| 3 | The Discovery of Lyricism | 32 | |

| 4 | André Breton and Modern Art | 50 | |

| PART TWO. ESTABLISHING A SURREALIST VISUAL ART | |||

| 5 | Defining Surrealism | 75 | |

| 6 | Defining Surrealist Visual Art | 89 | |

| 7 | Surrealism and Painting Ⅰ: The Foundation of Surrealist Art | 116 | |

| 8 | La Peinture Surréaliste: The Presentation and Reception of Surrealist Art | 141 | |

| 9 | Surrealism and Painting Ⅱ: Materialism and Morality | 157 | |

| PART THREE. THE THREAT OF SURREALIST ART | |||

| 10 | Initiating the Challenge | 173 | |

| 11 | Surrealism and Painting Ⅲ: Avoiding Automatism | 193 | |

| 12 | Appropriating Automatism | 211 | |

| 13 | Realism and Surrealism | 238 | |

| PART FOUR. POETRY MADE CONCRETE | |||

| 14 | Defying Painting | 271 | |

| 15 | Remaking Reality | 288 | |

| 16 | Automatic Style | 314 | |

| 17 | Conclusion: Surrealism as an Institution | 342 | |

| Notes | 357 | ||

| Index | 395 | ||

ILLUSTRATIONS

| 1. | Amédée Ozenfant, Purist Still Life, 1921. | page 53 | |

| 2. | La Révolution Surréaliste, no. 1, page 27 with drawing by André Masson. | 97 | |

| 3. | La Révolution Surréaliste, no. 1, page 18, drawing by Max Ernst. | 98 | |

| 4. | La Révolution Surréaliste, no. 1, page 28, drawing by Robert Desnos. | 99 | |

| 5. | La Révolution Surréaliste, no. 1, page 14 with drawing by André Masson. | 101 | |

| 6. | La Révolution Surréaliste, no. 1, page 19 with reproduction of Pablo Picasso, Guitar. | 103 | |

| 7. | La Révolution Surréaliste, no. 3, page 23 with drawing by André Masson. | 110 | |

| 8. | La Révolution Surréaliste, no. 3, page 27 with reproduction of Paul Klee, Dix sept égarés. | 111 | |

| 9. | Cover of La Révolution Surréaliste, no. 4. | 117 | |

| 10. | La Révolution Surréaliste, no. 4, pages 4 and 5 with reproductions of Joan Miró, Maternité, and Max Ernst, 2 Enfants sont menacés par un rossignol. | 119 | |

| 11. | La Révolution Surréaliste, no. 4, page 15 with reproduction of Joan Miró, Le Chasseur. | 121 | |

| 12. | La Révolution Surréaliste, no. 4, page 22 with reproduction of André Masson, L’Armure. | 122 | |

| 13. | La Révolution Surrealiste, no. 4, page 17 with reproduction of Pablo Picasso, Jeunes Filles dansant devant une fenêtre. | 123 | |

| 14. | La Révolution Surréaliste, no. 5, page 7 with reproduction of André Masson, Soleils furieux. | 135 | |

| 15. | “Le Vampire,” La Révolution Surréaliste, no. 5, pages 18 and 19. | 137 | |

| 16. | La Révolution Surréaliste, no. 5, page 26 with reproduction of Pablo Picasso, Au Bon Marché. | 139 | |

| 17. | Galerie Pierre advertisement for Joan Miró in Cahiers d’Art: Feuilles Volantes, no. 7–8 (1927): n.p. | 163 | |

| 18. | Cover, Igor Strawinsky, Ragtime, drawing by Pablo Picasso. | 175 | |

| 19. | Exposition Max Ernst – Mars 1926, exhibition catalog Galerie Van Leer, Paris, n.p. with reproduction of Max Ernst, Above the Clouds walks Midnight. | 179 | |

| 20. | Cahiers d’Art (1926) no. 4, page 79 with reproductions of Max Ernst, Histoire Naturelle. | 181 | |

| 21. | Cahiers d’Art (1926) no. 8, page 210 with reproductions of works by Paul Klee and Jean Arp. | 183 | |

| 22. | La Révolution Surréaliste, no. 9–10, page 39 with reproduction of Max Ernst, The Horde. | 201 | |

| 23. | La Révolution Surréaliste, no. 9–10, page 10 with reproduction of a sand painting by André Masson. | 203 | |

| 24. | Cahiers d’Art (1928) no. 1, page 19 with reproduction of Ismaël de la Serna, La Nuit. | 213 | |

| 25. | Cahiers d’Art (1928) no. 2, page 69 with reproduction of Max Ernst, Le Baiser. | 215 | |

| 26. | Cahiers d’Art (1928) no. 4, page 159 with reproduction of a painting by Henri Matisse. | 219 | |

| 27. | Cahiers d’Art (1928) no. 8, page 336, reproductions of André Beaudin, Le Rideau jaune and Les Quatre Éléments. | 221 | |

| 28. | André Masson, The Four Elements, 1923–34. | 222 | |

| 29. | Cahiers d’Art (1928) no. 8, page 337 with reproductions of André Beaudin, Two Sisters, L’enfant blond, L’enfant à la collerette plissée, and L’escalier. | 223 | |

| 30. | Cahiers d’Art (1929) no. 8–9, pages 362 and 363 with reproductions of paintings by André Beaudin and André Masson. | 227 | |

| 31. | Cahiers d’Art (1929) no. 8–9, pages 364 and 365 with reproductions of paintings by Joan Miró and Francisco Borès. | 228 | |

| 32. | Cahiers d’Art (1929) no. 8–9, pages 366 and 367 with reproductions of paintings by Hernando Viñes and Francisco Cossio. | 229 | |

| 33. | Cahiers d’Art (1930) no. 2, page 72. | 234 | |

| 34. | Cahiers d’Art (1930) no. 4, page 178 with reproductions of Gaston Roux, Les Coquettes and Composition. | 235 | |

| 35. | Cahiers d’Art (1929) no. 5, page 199 with reproduction of Jean Lurçat, Paysage. | 243 | |

| 36. | Cahiers d’Art (1929) no. 4, page 149 with reproduction of Fernand Léger, Fleurs et Compas. | 245 | |

| 37. | La Révolution Surréaliste, no. 12, pages 32 and 33, René Magritte, Les Mots et les Images. | 257 | |

| 38. | La Révolution Surréaliste, no. 12, page 17 with reproduction of Giorgio de Chirico, La Guerre. | 260 | |

| 39. | La Révolution Surréaliste, no. 12, page 18 with reproduction of Salvador Dali, Les Accommodations des désirs. | 261 | |

| 40. | La Révolution Surréaliste, no. 12, page 59 with reproduction of Max Ernst, Jeanne Hachette et Charles le Téméraire. | 262 | |

| 41. | La Révolution Surréaliste, no. 12, page 63 with reproduction of Yves Tanguy, L’Inspiration. | 263 | |

| 42. | Max Ernst, Plus légère que l’atmosphère, puissante et isolée: Perturbation, ma soeur, ma femme. From the series La femme 100 têtes, 1929. | 265 | |

| 43. | Le Surréalisme au Service de la Révolution (July 1930) no. 1, n.p., reproductions of details of Salvador Dali, L’Homme invisible. | 289 | |

| 44. | Le Surréalisme au Service de la Révolution (December 1931) no. 3, page 21, drawing of the “silence envelope” by André Breton. | 297 | |

| 45. | Cahiers d’Art (1932) no. 6/7, page 268, reproduction of Fernand Léger, Silex. | 306 | |

| 46. | Le Surréalisme au Service de la Révolution (May 1933) no. 5, page 46 with Salvador Dali, “Aspect des nouveaux objets ‘psycho- atmosphériques-anamorphiques.’” | 307 | |

| 47. | Cahiers d’Art (1930) no. 8–9, page 463. | 309 | |

| 48. | Cahiers d’Art (1933) no. 5/6, page 215 with reproduction of Max Ernst collage (1920). | 319 | |

| 49. | Minotaure (June 1936) no. 8, page 22 with reproduction of a decalcomania by Oscar Dominguez. | 351 |

超現實主義與女人 Surrealism and Women

- 作者:Caws,Kuenzli,Raa/著

- 原文作者:Caws

- 譯者:林明澤,羅秀芝編者:曾淑正

- 出版社:遠流

- 出版日期:1995年1

目錄

導言精彩試閱

5貝爾頓《超現實主義者的生活》(1917-32》

超現實主義者的生活(1917-1932)

- 作者:[法]皮埃爾‧代克斯

- 譯者:王瑩

- 出版社:山東畫報出版社

- 出版日期:2005年02月01日

內容簡介

作者簡介︰

皮埃爾‧代克斯,作家、藝術史學家、記者。1948-1972年擔任《法蘭西文藝報》主編。他對超現實主義有著深刻的了解,是畢加索、艾呂雅以及查拉的朋友。他與阿拉貢聯系密切,兩人合作達25年之久;1975年,他出版了阿拉貢的傳記《阿拉貢,求變的一生》。

目錄

第一部分 超現實主義的產生

第一章 戰爭

昔日節奏

改變生活

第二章 團體的雛形

奧代翁街

馬爾多拉之歌

阿波利奈爾逝世

雅克‧瓦謝的神秘與再生

第三章 達達、文學與密謀

達達宣言

《文學》問世

洛特雷阿蒙的《詩歌》引起的轟動

密謀與事變

第四章 磁場

首批粘貼畫式的詩歌

兩個人的自動寫作

煩惱的存在之山谷

第五章 活生生的達達

查拉,決裂的主宰者

激進化

您為什麼寫作?

一次失敗的詩會

第六章 分裂時期

艾呂雅和波朗的到來

塞爾塔的聚會

布勒東在伽利瑪

達達和語言

西蒙娜‧卡恩和雅克‧杜塞

第七章 決裂與重組

馬克斯‧恩斯特的證明

在“獨一無二”的書店的預展

審判馬雷斯及私人事件

達達禁止審判

穿軍裝的陌生人邦雅曼‧佩雷

第二部分 特殊發現

第八章 達達之後

西蒙娜和安德烈的“不安定”的生活

1月3日的號召

布勒東和查拉的決裂

新成員和“朦朧運動”

三口之家

第九章 靈媒的參與

從妓院獲得的靈感

詩歌創作區域

精神瀕臨崩潰

第一次革命號召

第十章 捍衛無限

日常生活中的奇異事物

離經叛道

第十一章 向宣言方向發展

“尊嚴是多麼令人無法忍受……”

阿維農少女

艾呂雅的失蹤

團體旅行

朦朧運動的結束

第三部分 超現實主義革命

第十二章 超現實主義革命

第十三章 參與政治

第十四章 阿拉貢、德里厄、布勒樂和列寧

第十五章 南希‧居納爾與加入共產黨

第十六章 娜佳

第四部分 激進化和政治的陷阱

第十七章 阿拉貢焚書

第十八章 傷風敗俗

第十九章 最後的《宣言》

第二十章 團體的分裂

結束語

參考書目

本書主要人名法漢對照表

譯後記

French author Gracq dead at 97

French author Julien Gracq has died at the age of 97. His family said that Gracq died on Saturday in hospital near his home in western France. Gracq, whose real name was Louis Poirier, was one of the last links with the pre-World War II Surrealist movement. In

all he wrote some 20 books, the last, called "Entretiens" or "Interviews", in 2002.

http://www.afpbb.com/article/life-culture/culture-arts/2329430/2474348

有照片

1938年に出版された最初の著書『アルゴールの城にて(Au chateau d'Argol)』は、当時のシュールレアリストの旗手、アンドレ・ブルトン(Andre Breton)から好意的な論評が寄せられた。後にグラック氏はブルトンと親交を結び、強い影響を受けることになった。

ニコラ・サルコジ(Nicolas Sarkozy)大統領は、「20世紀にフランスが生んだ最も偉大な作家の1人で、流行や社会とは隔絶した世界に生き、独創的な思想体系を構築し、一連の力強い作品を生み出した」と賛辞を贈り、故人の功績に敬意を表した。(c)AFP

hc:「到"讀書公園":…..《沙岸风云》92年张泽乾译的。又是一本恰好错过而机不再来的好书

说到格拉克,《林中阳台》中译本遍地都是,但这是他现实主义转型后

超现实主义运动在文学领域特别是小说界在今天看来虽然没有太多经典

鍾 漢清

Hanching Chung (or HC/ hc)

Miao:「此君唯一有可能跟中國沾上點邊的

就是:他26歲時曾加入共產黨

但於3年後(1939年德蘇間訂互不侵犯條約)後就退出了

不知道是否在那段時間跟Maoism & chinoiserie起上了點干係???」

hc補

Works

- Au château d’Argol, 1938 (novel) (English translation : The Castle of Argol or château d'Argol)

- Un beau ténébreux, 1945 (novel)陰鬱的美男子

- Liberté grande, 1947 (poetry)巨大的自由

- Le Roi pêcheur, 1948 (play)漁夫國王

- André Breton, quelques aspects de l’écrivain, 1948 (critique)

- Le Rivage des Syrtes, 1951 (novel) (English translation : the Opposite shore)

The Opposing Shore (1951, tr. 1986)

Le Rivage des Syrtes, 1951 (novel) (English translation : the Opposite shore)

我對於英文翻譯和中文的(《沙岸风云》92年张泽乾译)差異有興趣

希望rl或miao等解釋一下

(rl) "Le Rivage des Syrtes指非洲北部海岸之流沙邊緣(岸)"

Syrtes: pl. of Syrtis

les Syrtes, n. de deux bas-fonds sur la côte nord de l'Afrique entre Cyrène et Carthage.

Syrtis: ref. http://www.bartleby.com/81

Ex. Quenched in a boggy syrtis, neither sea Nor good dry land. --Milton.

miao: ".....這個Syrtes(西爾堤)沙岸位於利比亞....

日本譯本由下文可知Syrtes採音譯

10年生まれ。高等師範学校を卒業後、高校教師となり、38年に小説「アルゴールの城にて」を発表、シュールレアリスムとドイツ・ロマン主義を融合した と絶賛された。文壇の交友を嫌い、代表作「シルトの岸辺」は51年、フランス最高の文学賞とされるゴンクール賞に選出されたが、受賞を辞退。定年まで教師 生活を続けながら、創作に当たった。(パリ共同)

{大陸出的中文書名為"沙岸風雲"} 可能自認為是音譯的略語

- Prose pour l’Etrangère, 1952

- Penthésilée, 1954

- Un balcon en forêt, 1958 (novel) (English translation : a balcony in the forest) 林中陽台 (世界夢...)

- Préférences, 1961 癖好

- Lettrines, 1967 大寫字母

- La Presqu’île, 1970

- Le Roi Cophetua, 1970 (novel) (English Translation: King Cophetua); it inspired the film Rendez-vous a Bray, directed by Andre Delvaux

- Lettrines II, 1974

- Les Eaux Etroites, 1976

- En lisant en écrivant, 1980

- La Forme d’une ville, 1985

- Autour des sept collines, 1988

- Carnets du grand chemin, 1992

- Entretiens, 2002

沒有留言:

張貼留言

注意:只有此網誌的成員可以留言。