哲學達人關子尹——笑與哭;香港局勢;教我心醉--教我心碎 (關子尹)

哲學達人關子尹——笑與哭

【明報專訊】有幸曾旁聽關子尹先生三門哲學課,受益良多。

他在中文大學哲學系教學三十年,專攻康德及海德格等德國哲學家,因常常負責哲學概論及

西方哲學史等課,不少外系同學最初接觸哲學,可能也與他有關。

他今年退休了,早前的榮休講座「十年磨一劍」一貫謹嚴,便把人生劃分做六個十年,一一評論,當年兒子因癌去世之事他沒多提,只以典故「西河之痛」幾句帶過;重點則放在最近十年,磨成的一劍,便是耗用許多精神研發的「漢語多功能字庫」,為的是展示中國文化的厚實,古為今用。

訪談前,關生不止一次提到自己不擅辭令,沒急才。結果他談到的內容卻出奇豐富,有時歡笑,有時哽咽,使我想起他在課上曾論笑與哭的哲學意味,宜乎訪談終以對飲他喜愛的威士忌作結。

■關:關子尹

□郭:郭梓祺

生物與哲學

□郭:你還記得最初知道世上有「哲學」這東西,是哪時嗎?

■關:應是小學。小五時,教中文的馮爕彪老師,說起河圖洛書,講「戴九履一、左三右七、二四為肩」那些口訣。

□郭:小學就教這些?

■關:對。當時固然一知半解,但大了一接觸,就立即記起小時學過的東西。真正知道哲學和感有興趣,則是經歷中學一個crisis之後。中三那年,家中有突變,曾考慮輟學,打擊很大。結果那年成績很差,要留班,但留班後完全改變了讀書的態度,看了很多課外參考書,終於那年考全級第一。而考第二的是我一生中最佩服的朋友,談起來,發現大家興趣相投,他對哲學有素養,故彼此有很大激發。

□郭:但怎樣開始?

■關:自學。似懂非懂什麼都看,包括羅素和存在主義。碰巧當時的老師,也會提到些有衝擊性的書籍,啟發了我們關注不同事情。班主任曾傑成老師把柏陽的《高山滾鼓集》、《道貌岸然集》等放在班會,讓大家傳閱,另外李敖的書也看很多。這都是側面的衝擊,打開了世界觀。

但留級那年因讀書太用功,染了肺病,加上那時父母都在海外,心情抑鬱,以為自己命不久矣。後來病情轉穩定,已不敢像先前一樣苦讀,但到考會考時還是全校成績最好,中六便轉去小學時未能如願考取的皇仁。我一直對理科有很高興趣,但因不想做醫生,故在皇仁讀了一年便轉入中大。

□郭:你初入中大是讀生物對嗎?

■關:對,當年我是以第二成績考上中大生物系的,但由於自己一直是文、理雙線發展,生物讀了大半年終於又遇上crisis,如跟系主任說,應增開「生物學史」,一如牛津劍橋的history and philosophy of science,老師說他們從來沒這想法,而我終於知道自己當走另一路,讀更理論集中的學科,便決定轉系。

轉到哲學系後,有幸遇到許多好老師,特別是勞思光先生,中國哲學史、西方哲學史、康德、知識論都是他教,另外如陳特和何秀煌先生也很大影響。幾年間讀得很如意,獲得多個學術獎項,只是最後很不忿要另考學位試。

□郭:那時大家都覺得學位試多餘?

■關:心中覺得多餘就肯定,但大家都不敢輕視,唯獨我在考試前還跟朋友通宵在捉圍棋,哈哈,以行動來表示輕蔑。但結果當然還是考到。

在天棚撒傳單

□郭:那年代的保釣和中文運動,你有參與嗎?

■關:我不在前線,只是小僂儸,但都有參加。保釣運動時,便與洪清田到銅鑼灣一些大廈的天棚撒傳單下來,離開時,下面已有人在監視。另外因為中大校園鞭長莫及,故有些師兄師姐在農圃道的舊新亞,設了總後勤部,支援受傷的同學。

□郭:你那時不是入新亞。

■關:我當年入的是崇基,崇基與新亞哲學課程不接軌,原則上不用修對方的課,故新亞老師中,我只旁聽過牟宗三先生暑假開的佛學,上了兩個暑假。大四那年,是中大正式各院合併的階段,故讀碩士時便可修其他書院的課,如劉述先教授開的詮釋學和形上學。

□郭:後來為何選擇到德國讀博士?

■關:這裏頗有趣。大二那年,我曾被選拔參加美國國務院一個Asian and Pacific Student Leader Project,每年兩次,每次在亞太地區各選一代表成團,在美國不同大學巡迴訪問,為時七十日,費用全免。可想像,目的當然是鎖定些未來或有影響力的人,讓他們及早認識美國。我當時是崇基學生報主編,經美領事館面試而被選中,我那屆的印尼代表後來便成了國會議長,台灣代表是李大維,後來是駐美大使,剛成了蔡英文政府的外交部長。他當時常提及他前一任的APSL代表,姓馬的,對,就是馬英九。

所以我常戲言美國政府在我身上的投資都白費了。當時如我要去美國升學,簡直輕而易舉,但那時卻對美國文化有很深反思,算不上反美,卻意識到美國是一強權,與我傾慕的cosmopolitanism有些距離,故知道如深造便會選歐洲。因我一轉入哲學系便學德文,後來知道德國有一DAAD獎學金,結果申請成功了,是那獎學金首次發給人文學科,德國文化參贊還約了我和我的德文老師到Holiday Inn吃德國鹹魚,只覺很難吃,雖然後來喜歡到不得了。

□郭:你說過到德國讀書時也很刻苦,五年內沒回港,跟家境有關嗎?

■關:無關。說出來你也不相信,離開香港時,我跟自己立下誓言,不完成學位,便不返香港,其實有很大壓力。初到德國,有時一聽到有中國情調的音樂,如《江南春早》,便哭出來,因不知何時才可回香港。

□郭:哈,好像古時被貶到老遠的人。我很記得你上堂曾說,初次用德文讀海德格的《存在與時間》讀了三個月,每天讀,不論到那裏都拿着書,卻沒法讀懂。結果三個月後便找金庸的小說來看,覺得文字還是可愛的。

■關:你竟記得,我還說,我讀金庸是要重建我對文字的信心。

□郭:這也令我想到你對文藝的興趣。你有時上課會提些小說和電影,如談悲劇喜劇和笑的關係,便順帶講起艾柯《玫瑰的名字》。

一部深刻的電影

■關:跟專攻文藝的朋友比較,我這方面的浸淫當然差得遠。我看得較多的是古文,有時讀完重讀,如〈諫逐客書〉、〈弔古戰場文〉、〈陳情表〉都讀過許多次。電影我其實看得不多,但看了覺得深刻的便細細回味,如艾慕杜華的All About My Mother,你看過嗎?

□郭:看過,香港譯《論盡我阿媽》。

■關:我欣賞艾慕杜華的才華。這部戲觸及變性、易服癖等議題,坦白說看時一直有很大的排拒感,也不認為是好戲,一直想,what's the point?懷着抗拒和懷疑看下去,終於連片末鳴謝都看完,還在想,好在哪裏呢?直至離開座位,走了幾步,忽然想通了,有一陣莫名的震撼,立刻和太太講:「我想到了!這齣真是好戲啊!」

我明白了,電影是講寬恕。明了這點,電影的骨節便全出來了。有一幕是這樣的:戲中的兒子追着一個女演員拿簽名,不幸被車撞死了。媽媽早就跟兒子的父親斷了聯絡,直到她找兒子的遺物時,打開其日記來讀,見兒子在日記說一直不知爸爸是怎樣的,媽媽從來不說,自己也不敢問,因知道一定有很多不堪的經歷。爸爸可能不是好人,但無論如何,也希望見見他,了解父親的生活……

(此時關先生哽咽起來了,離開座椅,拿杯喝水,放下,又再喝水,慢慢復歸平靜)

……那媽媽本已全不理會那不肖的丈夫,慢慢卻改變想法,找他出來,和顏悅色地告訴他有一兒子,並把一直珍惜的兒子的遺照送他,即是說,藉着相片這媒介,圓了兒子的心願。若不因為此,她斷不會饒恕丈夫;因為兒子,乃達成饒恕。看得通與看不通,對戲的評價便是兩回事。

□郭:你看此戲時,你已經歷了兒子過世對嗎?

■關:對,那時他已走了多年。

□郭:你的感覺想必特別大。

■關:當然。全戲最可貴,就是那親情的流露。

哲學的無力感

□郭:兒子過身一事,對你人生觀最大影響是什麼?

■關:首先是無人能真正把我激怒了。我只隨緣而活,比較無所謂,見不合理的事會不忿,但很快便淡然處之。但我也知道,有這種經歷的夫妻,很多最後不能再一起生活,因不能共同面對這記憶。這種事,是要積極地消化的,不要只當是不幸和不堪的事,要從痛苦經驗中提煉出一些讓生命顯得高貴的價值。我永遠也不會忘記我的兒子,在《教我心醉‧教我心碎》,我便引了烏納穆諾(Miguel de Unamuno)的話:只要在記憶中,死者便雖死猶活。

□郭:你做「漢語多功能字庫」跟兒子過身也有關係?上次演講,你只提到那時中文大學希望國際化而貶中文的背景。

■關:兩樣都有關。中大國際化涉及理,兒子過身則關乎情。「人文電算研究中心」九三年成立,那時互聯網也未普遍。我兒子九四年染病,九六年過身,我有很長時間對哲學失去了信心,如我在〈論悲劇情懷〉寫的,就是哲學的無力感,那是真心話。而我又不是個尸位素餐的人,那四年我一篇哲學文章也沒寫過,要四年後寫〈論悲劇情懷〉才打破這片空白,寫這篇文章的目的就是先道破哲學的無力感,才找回哲學於無力之餘的力量,不過這是後來的事了。

□郭:那四年生活,你是怎樣過的?

■關:兒子在生時需要照顧,故還能抖擻精神,他一離開,我便崩潰了。我在〈既醉〉一文談過,整體而言就是四字:行屍走肉。先是大病一場,之後好一點,但也只有半日體力,下午二時許便筋疲力盡,唯有喝喝啤酒那樣。由於感情的困頓,那幾年盡了教務責任後,便找劉創馥一起去開發「人文電算」的研究,編寫程式,排遣愁緒,也為日後的計劃建立了許多技術條件。這點跟兒子的事不無關係。

□郭:傷心時做這種東西應會好一點。

■關:電算對我,像麻醉藥。做哲學要用生命力,而我那時已沒燃料了,如何能燃點和支撐哲學工作呢?所以要做些不用燃點生命的事。人文電算的工作是死板的,後來做有意義的計劃當然也需熱情,但做的過程很技術性,如計數那樣,不會造成感情的困頓,又有智性的滿足感,做出來對天下又有少許意義。有了技術條件,可做的東西很多,如曾試過做哲學文本等。到後來中文大學出現語文爭議,我便鎖定要做漢語字庫,因覺得文化的歷史沉積很關鍵,我甚至從其他計劃抽調人力來做字庫,這是我看通了客觀價值後的決定。

「哲」與人的處境

□郭:我想問問字庫的問題。你不是訓詁出身,做文字解釋這些工作,會有什麼問題或局限嗎?舉個例,你幾門課開始時都會提到「哲」字的來源,可能傳統訓詁的解釋會較簡單,就是折中、能斷,引伸為智。你卻有多一重演繹,如謂從理論層面看,指概念的區別,從實踐上看,則是行為的抉擇等等。

■關:對,文字學非我專業,故只能不斷自修,如裘錫圭先生的《文字學概要》等。但我在字庫的責任,是訂定字庫的整體規範,並確保其運作順利。最初我自己也寫了幾百條詞條,因不落手做,便難知道困難何在。後來請到中文系的人,便尊重他們的學術自由,每周請兩個助手把有興趣的例子拿出來討論,我也可從中學習,或補充意見。

如你提及我對「哲」字的解釋,便正正因我不是文字學出身,而是哲學專業而興趣旁及於古文字,才有這種互動,我看到的正是他們沒法看到的。這不是誰輕視誰,而是不同視域引伸出不同的考慮,故「哲」字於我,便是一種人於處境中求明辨的共同渴求。那種智性的搏動,在西方有西方的表述,在中國則有中國的表達,尤其是當我看見大克鼎和史牆盤的「哲」字,那寫法後來雖再無出現,但那曇花一現的構造,如有「彳」和「心」,處處可與西方的討論相比擬,正正顯示哲學的追求是跨國族跨語言的。

□郭:記得你強調「彳」之為「四達之衢」,人總是處於某環境,去回應他的問題,使我想起你曾在書中引用奧特嘉(José Ortega y Gasset)的一句「I am I and my circumstances」,如用這句話來歸納你一路做哲學和教學的經歷,有何想法嗎?例如我知道,中大語文爭議時你會寫文章回應,佔中時,你到德國做研討會又特意讓與會者知道香港的情况等等。

■關:入世的問題可分幾層。如六四,我覺得用香港這場所去喚醒我們的記憶是責無旁貸。另一面社會要分工,人有不同角色。字庫的工作,跨越任何政治主張都應該能理解其意義,因語言文字是我們共同的精神財產,這事如我不做,便沒有人這樣做,故我甘願投放精力和時間。當年申請資助,字庫計劃的副題是「通向未來漢語教育的一項基礎建設」,整個模式,包括那些「部件樹」的設計都是創新的,將來還會修訂,希望對未來的教學有點刺激,使文字古老的意義根源信手可得,和再不是文字學家所專有。我欣賞明末黄宗羲「明夷待訪」的想法,做好了,待有朝一日有興趣的人可自己找來看看。我這糅合漢宋,讓漢字研究與現象學理論接軌的嘗試,雖較艱深,也希望將來對後學有所啟迪。

□郭:真好,謝謝你。

■關:對了,你飲威士忌的嗎?

■「漢語多功能字庫」:humanum.arts.cuhk.edu.hk/Lexis/lexi-mf

文、圖:郭梓祺

編輯:蔡曉彤

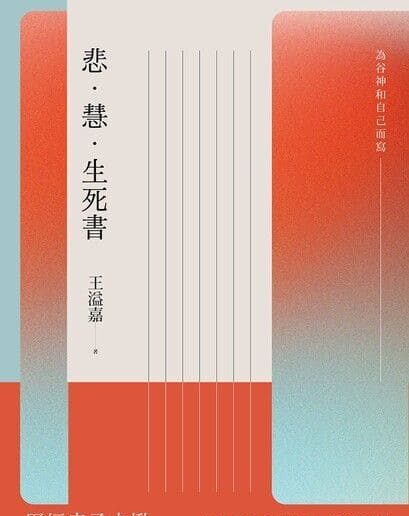

王溢嘉

·

聯合文學雜誌「當月作家」專訪我的文章已上線。

有興趣的朋友請點下面連結:

https://www.unitas.me/archives/40690

聯合文學雜誌

·

▍#當月作家|跳下悲傷的旋轉木馬─王溢嘉

⠀

採訪日的兩週前,才剛舉辦完谷神逝世週年的紀念展,一年的時間,能夠承接、度過、化解多少悲傷?採訪間面前侃侃而談的,是出書無數,以知性與人生智慧啟迪讀者的出版社社長,時常讓人忘記,他是才送走黑髮人的一位老父親。作家的臉書上貼著他遊歷島嶼各處的照片與文字,他把谷神放在心裡,帶兒子繼續看見這個世界,走過死亡的幽谷,作家走得更遠了。

-

◈|撰文|#張純昌

◈|攝影|#小路

沒有留言:

張貼留言