《美的顯影:雄獅美術珍藏照片輯》收錄逾百張具藝術性、獨特性及創造性的人物群像照,是《雄獅美術》自1971年成立以來,累積的上萬張採訪照片的精選,年代多集中於1970~90年代。這批見證臺灣文化發展史的珍貴影像,是臺灣寶貴的文化資產。本書企盼邀請讀者尤其是年輕一輩,一同來感受那個沒有電腦與網路的時代,藝術前輩們最原始的創造力,以及蟄伏在創作的背後,最真實的人生。

礦工畫家洪瑞麟終生與礦工為伍,他彷彿化身地底之光,以畫筆為礦工捕捉動人的工作身影。礦工冒著生命危險採礦,洪瑞麟冒著生命危險作畫,雄獅美術李賢文先生也冒著生命危險以相機記錄這珍貴的一瞬。素人畫家洪通是傳奇,但在媒體的推波助瀾背後,洪通依舊日日漫步在他的畫屋前庭,腦海中的思緒可能是五彩繽紛,但日復一日的日常,才可能是他最真實的生活。此外,李梅樹將目光投向奉獻一生心力的三峽祖師廟,我們感受到他炙熱的情感;熊秉明颯然站立在大樓頂樓,彷彿超脫在這個世界之外,展現哲學家的哲思;杉浦康平與小猴的互動,讓我們看到亞洲設計鬼才的慧黠與赤子之心;奚淞在一盞燈光的照射下一刀一刀地進行版畫的刻雕,手藝人的自稱再明白也不過;布袋戲大師李天祿指導文化大學學生的現場演出,一張圖勝過千言萬語,隱含著薪傳的真義。

而影像中,林風眠的笑容,令人如沐春風。很難想像,他在文化大革命的紅色風暴中,曾以火燒、以水沖地毁掉自己的上千張心血,這些被批鬥為具資本主義,又不中不西的畫作,是他以血以淚所精粹出的生命菁華。不只是林風眠,李可染、葉淺予等人,都曾走過死蔭的幽谷。在歷經文革的種種批鬥後,他們對人性沒有失望,反而更具包容力。影像所呈現出的,是他們慈悲的面容。李可染走出牛棚後,在一片混沌的水墨中,揮灑出神聖的啟蒙之光。揮別苦牢的葉淺予,在描繪舞者肢體之美的同時,還不忘幽默地說:「我在監獄裏讀了七年的書……」

又如為義受迫害的小說家楊逵、陳映真等,都是戰後為了和平的理念,而在綠島渡過漫長的歲月。出獄後的楊逵,晚年在東海花園勤耕的影像,忠實呈現出這朵壓不扁的玫瑰的強韌生命力。陳映真一幀走在田園小徑上的影像 (頁184),是多麼地從容與無畏,就像是羅丹作品〔行走的人〕,無論在生命的旅途中,遭受何種磨難,都不會阻撓他昂首向前,大步邁進。

本書所蒐羅影像中的余承堯、李梅樹、立石鐵臣、林玉山、陳慧坤、楊三郎、李石樵、王攀元、李霖燦、洪瑞麟、李天祿、洪通、熊秉明、席德進、高信疆、莊靈、林風眠、李可染、陸儼少等人,他們有的在大戰的混亂中,有的在戒嚴、白色恐怖或文化大革命的驚慌裡,以繪畫、雕塑、攝影或文字之美等形式,觀照自然、洞悉生命,也為心靈憂悶的人們,指引生命真理的方向。

雄獅美術成立初期,由發行人李賢文親自擔任攝影,他與歷任攝影師王效祖、林日山、鄧惠恩、黃天強、鍾美美、林茂榮等人,忠實並成功地捕捉住這些藝壇人物的特質與風範。藉由這一幕幕溫潤而不矯情的歷史光影中,我們得與照片中的主角傾心交談,進行一趟跨越時空藩籬的藝術朝聖之旅。

礦工畫家洪瑞麟終生與礦工為伍,他彷彿化身地底之光,以畫筆為礦工捕捉動人的工作身影。礦工冒著生命危險採礦,洪瑞麟冒著生命危險作畫,雄獅美術李賢文先生也冒著生命危險以相機記錄這珍貴的一瞬。素人畫家洪通是傳奇,但在媒體的推波助瀾背後,洪通依舊日日漫步在他的畫屋前庭,腦海中的思緒可能是五彩繽紛,但日復一日的日常,才可能是他最真實的生活。此外,李梅樹將目光投向奉獻一生心力的三峽祖師廟,我們感受到他炙熱的情感;熊秉明颯然站立在大樓頂樓,彷彿超脫在這個世界之外,展現哲學家的哲思;杉浦康平與小猴的互動,讓我們看到亞洲設計鬼才的慧黠與赤子之心;奚淞在一盞燈光的照射下一刀一刀地進行版畫的刻雕,手藝人的自稱再明白也不過;布袋戲大師李天祿指導文化大學學生的現場演出,一張圖勝過千言萬語,隱含著薪傳的真義。

而影像中,林風眠的笑容,令人如沐春風。很難想像,他在文化大革命的紅色風暴中,曾以火燒、以水沖地毁掉自己的上千張心血,這些被批鬥為具資本主義,又不中不西的畫作,是他以血以淚所精粹出的生命菁華。不只是林風眠,李可染、葉淺予等人,都曾走過死蔭的幽谷。在歷經文革的種種批鬥後,他們對人性沒有失望,反而更具包容力。影像所呈現出的,是他們慈悲的面容。李可染走出牛棚後,在一片混沌的水墨中,揮灑出神聖的啟蒙之光。揮別苦牢的葉淺予,在描繪舞者肢體之美的同時,還不忘幽默地說:「我在監獄裏讀了七年的書……」

又如為義受迫害的小說家楊逵、陳映真等,都是戰後為了和平的理念,而在綠島渡過漫長的歲月。出獄後的楊逵,晚年在東海花園勤耕的影像,忠實呈現出這朵壓不扁的玫瑰的強韌生命力。陳映真一幀走在田園小徑上的影像 (頁184),是多麼地從容與無畏,就像是羅丹作品〔行走的人〕,無論在生命的旅途中,遭受何種磨難,都不會阻撓他昂首向前,大步邁進。

本書所蒐羅影像中的余承堯、李梅樹、立石鐵臣、林玉山、陳慧坤、楊三郎、李石樵、王攀元、李霖燦、洪瑞麟、李天祿、洪通、熊秉明、席德進、高信疆、莊靈、林風眠、李可染、陸儼少等人,他們有的在大戰的混亂中,有的在戒嚴、白色恐怖或文化大革命的驚慌裡,以繪畫、雕塑、攝影或文字之美等形式,觀照自然、洞悉生命,也為心靈憂悶的人們,指引生命真理的方向。

雄獅美術成立初期,由發行人李賢文親自擔任攝影,他與歷任攝影師王效祖、林日山、鄧惠恩、黃天強、鍾美美、林茂榮等人,忠實並成功地捕捉住這些藝壇人物的特質與風範。藉由這一幕幕溫潤而不矯情的歷史光影中,我們得與照片中的主角傾心交談,進行一趟跨越時空藩籬的藝術朝聖之旅。

產品目錄

出版序—靈光再現 文/李柏黎

一、〈老照片‧新看見〉—美的顯影導讀

1【雄獅鉛筆廠創辦人李阿目與前輩美術家的友誼】

2【洪通與畫屋】

3【地底的光-洪瑞麟速寫礦工】

4【「陳澄波遺作展」之前夕——陳夫人的堅執與勇氣】

5【二二八事件後,陳澄波作品首度公開展】報導攝影

6【熊秉明首度在臺個展】報導攝影

7【余承堯壯遊橫貫公路】

8【天涯倦客-王攀元】

9【頭目的尊嚴-哈古】

〈1975年,在「李阿目別墅」中.....〉

1975年, 楚戈、席德進、高信疆、莊靈、王藍、劉如容、李賢文、李翼文聚會於北投李阿目別墅中。

二、台灣前輩書畫家

1.余承堯(1898-1993)

2.曹秋圃(1895-1993)

3.臺靜農(1902-1990)

4.陳雲程(1906-2009)

花與美人俱不老

《幽夢影》 美人之勝於花者,解語也;花之勝於美人者,生香也。二者不可得兼,舍生香而取解語者也。

5.沈耀初(1907-1990)

1980年10月雄獅美術 有專輯; 中興新村;1989年返鄉,尚有老妻愛子陪伴。貧窮的婦人。

6.王壯為(1909-1998)

7.張隆延(1909-2009)

8.李葉霜(1922-1999)

三、台灣前輩美術家

1.李梅樹(1902-1983)

2.藍蔭鼎(1903-1979)

3.顏水龍(1903-1997)

4.立石鐵臣(1905-1980)

5.李松林(1907-1998)

6.李澤藩(1907-1989)

7.林玉山(1907-2004)

2025 劉墉將其 虎姑婆 (頁79)一畫捐贈 故宮

8.楊三郎(1907-1995)

9.陳進(1907-1998)

10.李石樵(1908-1995)頁86~89

1979年的照片 新生南路畫室 晨曦中, 靜默沉思.....盼她似與創作靈感。

一、〈老照片‧新看見〉—美的顯影導讀

1【雄獅鉛筆廠創辦人李阿目與前輩美術家的友誼】

2【洪通與畫屋】

3【地底的光-洪瑞麟速寫礦工】

4【「陳澄波遺作展」之前夕——陳夫人的堅執與勇氣】

5【二二八事件後,陳澄波作品首度公開展】報導攝影

6【熊秉明首度在臺個展】報導攝影

7【余承堯壯遊橫貫公路】

8【天涯倦客-王攀元】

9【頭目的尊嚴-哈古】

〈1975年,在「李阿目別墅」中.....〉

1975年, 楚戈、席德進、高信疆、莊靈、王藍、劉如容、李賢文、李翼文聚會於北投李阿目別墅中。

二、台灣前輩書畫家

1.余承堯(1898-1993)

2.曹秋圃(1895-1993)

3.臺靜農(1902-1990)

4.陳雲程(1906-2009)

花與美人俱不老

《幽夢影》 美人之勝於花者,解語也;花之勝於美人者,生香也。二者不可得兼,舍生香而取解語者也。

5.沈耀初(1907-1990)

1980年10月雄獅美術 有專輯; 中興新村;1989年返鄉,尚有老妻愛子陪伴。貧窮的婦人。

6.王壯為(1909-1998)

7.張隆延(1909-2009)

8.李葉霜(1922-1999)

三、台灣前輩美術家

1.李梅樹(1902-1983)

2.藍蔭鼎(1903-1979)

3.顏水龍(1903-1997)

4.立石鐵臣(1905-1980)

5.李松林(1907-1998)

6.李澤藩(1907-1989)

7.林玉山(1907-2004)

2025 劉墉將其 虎姑婆 (頁79)一畫捐贈 故宮

8.楊三郎(1907-1995)

9.陳進(1907-1998)

10.李石樵(1908-1995)頁86~89

1979年的照片 新生南路畫室 晨曦中, 靜默沉思.....盼她似與創作靈感。

臺大體育場

每次到紐約都會一再到現代美術館看畢卡索的格爾尼卡.......看見一位藝術家的聖召,光榮及愛人的心......

11.劉啟祥(1910-1998)

兒子劉耿一誕生於東京。童年對於土地綻放蓬勃生命氣息......創作所追尋的終極目標。

年輕時在巴黎花半年臨 Manet 的奧林匹亞

12.李仲生(1912-1984)

13.劉其偉(1912-2002)

14.林淵(1913-1991)

15.張義雄(1914-2016)

16.陳庭詩(1916-2002)

17.林之助(1917-2008)

18.陳夏雨(1917-2000)

19.廖德政(1920-2015)

20.陳其寬(1921-2007)

21.席德進(1923-1981)

四、台灣美術家

1.鄭善禧(1932-)

2.侯錦郎(1937-2008)

3.劉耿一(1938-)

......1980年是他一生的轉-1998)

12.李仲生(1912-1984)

13.劉其偉(1912-2002)

14.林淵(1913-1991)

15.張義雄(1914-2016)

16.陳庭詩(1916-2002)

17.林之助(1917-2008)

在台中的紀念館(教師宿,學生鞋業大老捐錢修建)還有留下來的顏料櫃,應該有頁110的照片: 教師宿舍跳踢踏舞 2002年

18.陳夏雨(1917-2000)

19.廖德政(1920-2015)

20.陳其寬(1921-2007)

21.席德進(1923-1981)

四、台灣美術家

1.鄭善禧(1932-)

知道他 (書/獎 多)是陳健幫先生送漢清講堂一對聯

2.侯錦郎(1937-2008)

3.劉耿一(1938-)132~135 頁

//......1980年是他一生的轉捩點.....「雲」,劉耿一如此稱呼陪伴他三十多年的愛妻。她是他的支持者,解讀者,更是他創作的靈感之一。「他一直讓我以參與者和旁觀者的雙重身分,關切的觀看他的發展。」曾雅雲這麼說。......//-------我HC的舊作,看過曾雅

雲寫他倆設計新居, 歐洲旅行的記事感想。

2019 HC最近研究Paul Klee,雨芸翻譯的克利日記是最重要的中文資料。

很遺憾,找不到70年代就出版的Paul Klee and Bauhaus (原文德文,有英譯本)。

70年代初,曾雅雲女士任職東海大學圖書館。後來嫁給畫家劉耿一先生。

編輯或刪除

曾雅雲是名翻譯家,對台灣很有貢獻。

考幾年前,劉耿一在高雄美術館的回顧展之畫冊上,有其所住的地方的照片,似乎是自己設計的,很有意思。

2019.2.15

曾雅雲是名翻譯家,對台灣很有貢獻。

貴刊封面採用過他們的畫作。

訪柳營劉啟祥美術紀念館

興建於1918年的「頤樓」,原為劉啟祥的家族故居,歷經百年滄桑,經關心人士多年的奔走,獲得台南市政府和有關單位的協助,終於在去年底整修完成,定名為「劉啟祥美術紀念館」,開放供民眾參觀。《文學台灣》第108期的封面,即為劉啟祥的畫作。

2月11日,我、明芬與李敏勇、蘇麗明和彭瑞金,前往參訪。獲劉耿一、曾雅雲伉儷的熱忱招待,並在園區內的餐廳用餐,非常感謝。

2月11日,我、明芬與李敏勇、蘇麗明和彭瑞金,前往參訪。獲劉耿一、曾雅雲伉儷的熱忱招待,並在園區內的餐廳用餐,非常感謝。

HC

劉耿一、曾雅雲夫婦所住的地方也很有意思啊......參考幾年前劉耿一在高雄美術館的回顧展之畫冊。

貴刊封面採用過他們的畫作。

| 「凱隆」的各地常用別名 | |

|---|---|

| |

| 中國大陸 | 喀戎 |

| 臺灣 | 凱隆 |

| 港澳 | 奇倫 |

凱隆(希臘語:Χείρων,轉寫:Chiron)也譯奇戎,是希臘神話中一個半人馬的名字。

2019.2.15

訪柳營劉啟祥美術紀念館

興建於1918年的「頤樓」,原為劉啟祥的家族故居,歷經百年滄桑,經關心人士多年的奔走,獲得台南市政府和有關單位的協助,終於在去年底整修完成,定名為「劉啟祥美術紀念館」,開放供民眾參觀。《文學台灣》第108期的封面,即為劉啟祥的畫作。

2月11日,我、明芬與李敏勇、蘇麗明和彭瑞金,前往參訪。獲劉耿一、曾雅雲伉儷的熱忱招待,並在園區內的餐廳用餐,非常感謝。

2月11日,我、明芬與李敏勇、蘇麗明和彭瑞金,前往參訪。獲劉耿一、曾雅雲伉儷的熱忱招待,並在園區內的餐廳用餐,非常感謝。

HC

劉耿一、曾雅雲夫婦所住的地方也很有意思啊......參考幾年前劉耿一在高雄美術館的回顧展之畫冊。

曾雅雲是名翻譯家,對台灣很有貢獻。

貴刊封面採用過他們的畫作。

2018.8.16 更新

2004-12的舊文

彭淮棟先生還是以每年1-2本優秀的翻譯問世

網路上應該很容易找到

相思樹:簡記雨云女士與彭淮棟先生

兩位著名譯者:那時代,台中-沙鹿之間才開始有『中港路』(我有幾回晚間縱走的神秘經驗):沒有所謂『從東海大學之東到靜宜大學之西』--「靜宜」還是文理學院,靜靜座落台中市區之內,我一次有幸受邀觀賞她們的年終表演節目,體會與大肚山上完全不同的校園文化。1970年代初,那時鍾玲的『赤足草地上』裡的神秘的竹舍、許達然的『含淚的微笑』裡的霧和圖書館裡的W. Durant作品依舊還有點風韻。

我畢業後十餘年,有機會拜讀當時校園中兩位成為著名翻譯者的作品,很受益。現在記下他們的一些作品—無法詳述我猜測的他們的心路歷程,因為它們是私事。

我見過的著名作者不多,不過,雨云女士和彭淮棟先生是例外(他是我同學)。她是我大學時代(1971-75)東海圖書館的職員。當然,她不認識我,不過,我對她的印象非常深刻:端莊、文靜,很有韻味。偶爾看她走經校園到「女白宮」(單身職員宿舍),連同看些學姐走過路思義教堂(Luce Chapel)旁的桃林到女生宿舍,這是我認為最美的大肚山景象—這些,幻化成我1991年在柏林博物館看到波提切利的『春』等充滿生氣的作品…….

最近讀到書介:宮布利希/著『寫給年輕人的簡明世界史』(Eine kurze Weltgeschichte fur junge Leser)(張榮昌譯,台北:商周出版社,2004),它提到宮布利希(Ernst Hans Josef Gombrich 1909-2001)的「《藝術的故事》(The Story of Art,1950年初版),至今已印行十六版,銷售量超過兩百萬冊,並翻譯成十八種語文。」

我們最早讀到的是90年代初雨云女士的譯本(台北市:聯經,後續有增訂本)。

我到網路上找一下她的翻譯作品,另外有藝術家出版社的:艾文史柬編『梵谷書簡全集』和『表現主義大師-克利1879~1941的日記』1997?,又有Lone Bell等三人所著(雨云譯)〝藝術鑑賞入門〞等,當然她90年代初,為雄獅美術月刊寫了她遊歐觀畫的紀錄和編譯的許多美術活動的報導。

很其怪,她也曾為新竹的楓香出版社(?)翻譯的K. Clark 著的Landscape into Art (或Romantic Rebellion 《從古典到浪漫的》楓城 1978,雨芸翻譯,—我曾是原作者的fan,所以讀過他的大半作品,包括自傳(還有他的簽名)),都沒查到。

4.李義弘(1941-)

5.董陽孜(1942-)

6.哈古(1943-)

7.洪根深(1946-)

8.戴壁吟(1946-)

9.奚淞(1947-)

10.杜忠誥(1948-)

11.沈秋大(1915-1995)與撒古流(1960-)

五、藝文人士

1.楊逵(1906-1987)

2.李天祿 (1910-1998)

3.李霖燦(1913-1999)

4.鄭明進(1932-)

5.杉浦康平(1932-)

6.瘂弦(1932-)、席德進(1923-1981)、高信疆(1944-2009)

7.陳映真(1937-2016)頁82~85

2025年11月22,臉書有幾篇紀念他的文章。

雄獅美術 1978年3月號刊登短篇小說 賀大哥,奚松插圖。

陳映真一幀走在田園小徑上的影像 (頁184),是多麼地從容與無畏,就像是羅丹作品〔行走的人〕,無論在生命的旅途中,遭受何種磨難,都不會阻撓他昂首向前,大步邁進。

雄獅美術 1978年3月號刊登短篇小說 賀大哥,奚松插圖。

陳映真一幀走在田園小徑上的影像 (頁184),是多麼地從容與無畏,就像是羅丹作品〔行走的人〕,無論在生命的旅途中,遭受何種磨難,都不會阻撓他昂首向前,大步邁進。

朋友的照片才讓人了解陳映真小說對機場的描寫"1977年春天去到松山機場給小董移民送行,那是我頭一次去到機場,見到了飛機,後來到了30歲才有機會再去到中正機場,搭飛機出國;"

8.李乾朗 (1949-)

9.石守謙(1951-)

10.張心龍(1952-2004)

11.李賢文(1947-)

六、雄獅美術新人獎

1.1979,春之藝廊吳耀忠

2.1981,第六屆頒奬典禮。

3.1982,新人王文平、陸先銘、連建興

4.1982,評審蔣勳

5.1984,新人獎面談

6.1984,評審漢寶德

7. 1985,評審林壽宇

8.1986,評審張照堂與黃才郎

七.大陸與海外藝文人士

1.林風眠(1900-1991)

2.關良(1900-1986)

3.李可染(1907-1989年)

4.葉淺予(1907-1995)

5.陸儼少(1909-1993)

6.劉抗(1911-2004)

7.朱德群(1920-2014)

8.程十髮(1921-2007)

9.熊秉明(1922-2002 )

10.木心(1927-2011)

11.蔡文穎(1928-2013)

12.丁雄泉(1929-2010)

13.李澤厚(1930-)

14.張義(1936-)

15.賈又福(1942-)

16.司徒立(1949-)

後記:

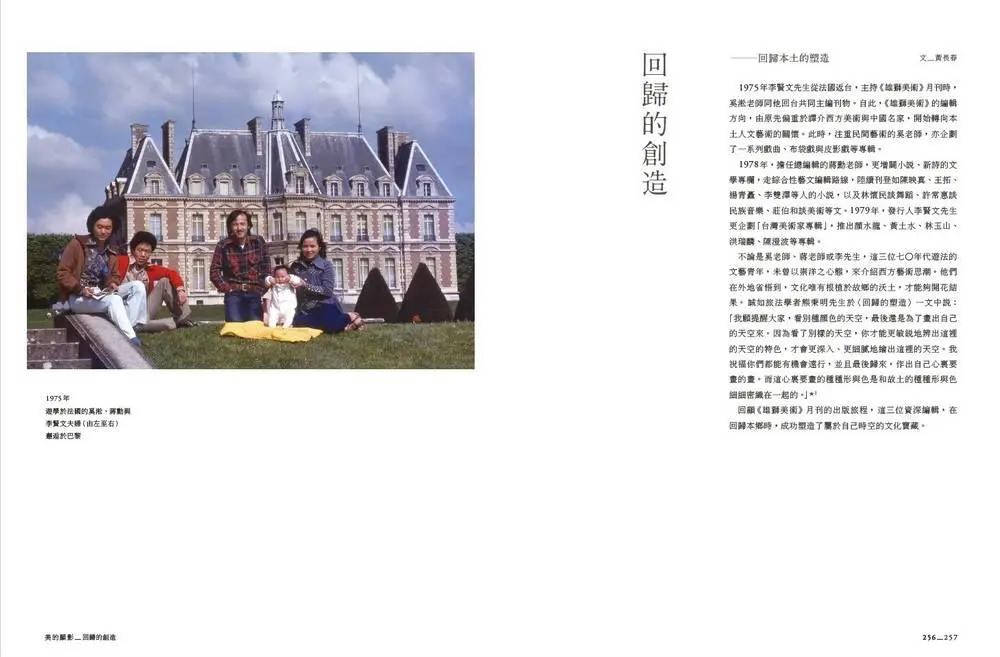

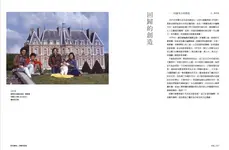

(一)〈回歸的創造〉文/黃長春

(二) 後記—美的顯影 文/黃長春

作者介紹

■作者簡介

黃長春

‧1996年臺大歷史系畢業後,進入「雄獅美術」擔任編輯迄今。

‧編輯【家庭美術館‧美術家傳記叢書】《油彩‧熱情 陳澄波》(林育淳著)、《空間‧造境 陳其寬》(鄭惠美著)、《美的沉思—中國藝術思想芻論(彩色珍藏版) 》(蔣勳著)、《Look!米勒爺爺的名畫》(黃啟倫著)、《藝術魔法書—兒童西洋美術鑑賞入門》(黃啟倫著)等多本入圍金鼎獎,並獲「好書大家讀」年度好書。

‧《人間福報》「珍貴的台灣文化記像」與「美的顯影」專欄作者。

沒有留言:

張貼留言