日本的孔子崇拜

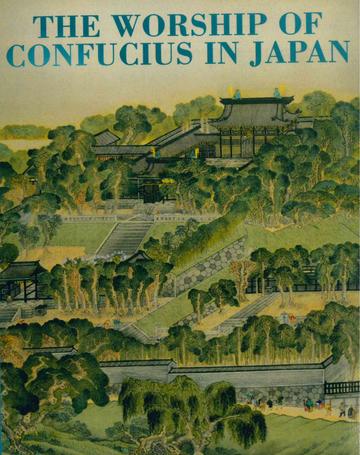

Dr James McMullen

Emeritus Fellow, St Antony's College

James McMullen is Emeritus Fellow at St Antony's and Pembroke Colleges. He retired from his University Lecturership in Japanese Studies in 2006. He was elected Fellow of the British Academy in 2001. A special seminar was held on Tuesday, 3rd March 2020 celebrating the recent publication of The Worship of Confucius in Japan (Harvard East Asian Monograph, 2020). The book traces the development of the ritual to sacrifice to Confucius through its vicissitudes from the early eighth century to the Meiji Restoration. It focusses on the performance tradition at successive centres of power. An epilogue brings the story up to date. He has signed publishers' contracts for an edited volume of essays on "Murasaki Shikibu's The Tale of Genji" for the OUP Series Oxford Studies in Philosophy and Literature.

Contact Information

Publications

釋奠禮,為古代祭祀先聖、先師的禮儀,現今主要用於祭祀孔子。所謂「釋」意為設置,「奠」為奠幣、祭品,乃是指陳設祭品以祀神。原本有四時的固定祭儀,後改為春季、秋季二祭。於古代時,天子與諸侯立學校、天子視學、征伐歸來也舉行釋奠典禮[1]。

內容

《禮記·文王世子》記載:「凡學,春官釋奠於其先師,秋冬亦如之。凡始立學者,必釋奠於先聖先師;及行事,必以幣。凡釋奠者,必有合也,有國故則否。凡大合樂,必遂養老。」文中記載了學校要按季節向先師供奉祭品進行祭祀,學生們要舉行歌舞和敬老之禮(接待賢者、長輩),新設立學校時要向先聖、先師用幣帛進行祭祀等內容。此外,該篇還記載了簡略的釋菜儀式後省略舞蹈,只進行一獻之禮。這被認為意味著在正式的釋奠場合會舉行舞蹈,並且會設置宴會之席,以便神與人共同飲食。另外,學生入學時也會舉行釋奠之禮[2],除此之外,作為臨時舉行的釋奠之禮,還有年少天子入學時[3]、大學開始教學時[4]等情況。「釋」和「奠」本來都有放置、排列供品的意思。特別是「釋」有時特指釋菜,「奠」有時特指奠幣。前者是供奉蔬菜,也有作為不供奉奠幣、奠饌、酒的簡略儀式來舉行的情況[5]。不過,後來釋菜和釋奠作為儀式的區別不再被嚴格區分,如今也有雖然採用釋奠的形式但使用「釋菜」名稱的例子。後者是供奉幣帛(絹帛)。不過,從廣義上來說,有時也包括供奉犧牲(羊、牛、豬等)的奠饌。

溯源

釋奠禮首見於《禮記》,古代立學時,必釋奠祭祀先聖、先師。至於祭孔,原屬曲阜孔氏家祭。據《史記》記載,孔子去世後,仰慕他的弟子和魯國的人們住在孔子墓周圍,進行講學和各種禮儀活動。公元前195年,漢高祖路過孔子的故鄉魯國(曲阜)時,首次以天子身分,用太牢(供奉牛、羊、豬肉的重要祭祀)祭孔。建武五年(29年)漢光武帝至魯地,也命令大司空祭祀孔子。此後,在曲阜祭祀孔子成為慣例。規定具體程序的,最早記載於《後漢書・禮儀志・上》,漢明帝永平二年(59年),命令郡縣在學校舉行鄉飲酒之禮來祭祀孔子,並用犬作為犧牲。241年(正始二年),魏齊王命太常以釋奠禮祭孔於辟雍,為釋奠祭孔之始[6]。東晉以後,歷代皆為定製。

發展

此後,天子本人或者其代表皇太子、皇族、高官等開始參加釋奠之禮。特別是年少的天子或將來繼承皇位的皇太子出席儒教重要的釋奠儀式,在中國將儒教作為國家統治理念的王朝中被視為重要之事。西晉元康三年(293年),國子學設立時,天子入學並舉行了儀式(釋奠)[7]。東晉咸康元年(335年),成帝因為習得了《詩經》,親自參加了同年的釋奠儀式,升平元年(357年),晉穆帝親自參加釋奠儀式,並講解了《孝經》。關於南北朝時期的釋奠,在《昭明文選》收錄的顏延之的《皇太子釋奠會作詩》中有所描述。根據這首詩可知,在釋奠之前,會在作為釋奠會場的太學正殿進行經典的講解和討論,釋奠之後,會在宮殿內由天子主辦宴會,因此,人們認為講解→釋奠→宴會構成了釋奠儀式的一系列流程。北齊時確立了春秋二仲制,即在春季和秋季中間的月份,也就是二月和八月舉行,釋奠的形式基本完成,但對於祭祀對象先聖和先師分別對應誰,孔子應如何定位,存在爭議,有先聖是周公、先師是孔子的說法,也有先聖是孔子、先師是顏回的說法,不同的王朝祭祀對象有所不同。

唐朝建立後,不僅在國子監建立孔子廟,還讓州縣也建立學校並舉行釋奠之禮。另外,永徽令採用了先聖是周公的說法,但開元令採用了孔子為先聖、顏回為先師的說法,並成為定製。而且,該令施行後不久,根據李元瓘的奏請,按照先師的規格祭祀孔門十哲,還祭祀了孔子的七十二弟子、先儒二十二賢。此外,作為唐朝釋奠值得特別提及的一點是,已知存在單獨的祭祀齊太公呂尚等兵學相關先聖、先師的「齊太公釋奠」[8]。進入宋朝後,曾子、子思、孟子等原本不在十哲之列的人也開始作為先師配享祭祀。隨著時代的發展,宋儒等後世優秀的儒學者也成為配享祭祀的對象。元朝也增加了對元儒的配享祭祀。明朝洪武十四年(1380年),廢除了在釋奠場所祭祀孔子像的做法,嘉靖九年(1530年),對孔子進行了改為「至聖先師」等多次變革。清朝恢復了孔子像,同時復興了唐朝以來的釋奠形式。

參見

參考

- 胡燮敏著. 翁同龢与礼仪风俗. 揚州:廣陵書社. 2015.01: 16–17. ISBN 978-7-5554-0227-5.

- 《禮記·月令篇》

- 《呂氏春秋》

- 《禮記·學記篇》

- 《禮記·月令篇・仲春》

- (韓)柳銀珠著. 国尚师位 历史中的儒家释奠礼. 北京:宗教文化出版社. 2013.10: 39. ISBN 978-7-80254-766-7.

- 《南齊書·禮志》

- 《唐令拾遺》

Our Sister Sites

沒有留言:

張貼留言