鄭念,八十幾歲的她,身著藍調祺袍,頭髮花白微卷,面龐清柔,姿態極為優雅。雖是高齡暮色,眼神卻一點不混濁!是怎樣的女子,老年如此端美?眼神這般光芒?她,絕非尋常女子,堪稱「一代名媛」、「最後的貴族」。

以《上海生與死》一書聞名于英美文壇的華人女作家鄭念原名姚念諼,其父曾任北洋政府高官,早年畢業于燕京大學,她和丈夫均留學英國,丈夫是國民黨政府的高級外交官,她過著外交官夫人的優渥生活,風姿綽約,極顯個人魅力。丈夫病逝後,出任英國亞細亞石油公司上海分公司總經理助理,是聰慧幹練的職業女性。

「一個炎熱的晚上,女主人坐在自家靜靜的書房裡看報。檯燈的光照下,柔軟的沙發,織錦緞的墊子,牆邊裝著中文英文書籍的書架。傭人前來通報有客來訪,然後,會客廳裡,主人和客人聊著天,傭人端來用精緻瓷器盛的茶和英國式薄三明治……」這是1966年夏天的上海,鄭念還保持著名媛的生活方式。

然而,隨著文革的到來,鄭念的家庭如同許許多多家庭一樣陷入了可怕的災難中。先是家庭遭到紅衛兵的洗劫和摧毀,然後鄭念被捕入獄,獄外的女兒著名演員的鄭梅萍被人活活打死。

鄭梅萍與鄭念。

鄭梅萍與鄭念。烏雲壓頂,孤立無援,四顧茫然,要在精神上不被摧毀,難乎其難。鄭念身陷絕境,卻絕不接受任何強加的罪行,她奮力講道理、擺事實,為自己抗辯。看守所認定,沒有一個犯人像她那樣「頑固和好鬥」。為了讓她承認那些莫須有的罪行,鄭念曾經有十多天雙手被反扭在背後,手銬深深嵌進肉裡,磨破皮膚,膿血流淌,度日如年。

她每次方便後要拉上西褲側面的拉鍊,都勒得傷口撕肝裂肺的痛,但她寧願創口加深也不願衣衫不整;有位送飯的女人好心勸她高聲大哭,以便讓看守注意到她雙手要殘廢了。而鄭念想的是:怎麼能因此就大放悲聲求饒呢?「我實在不知道該如何才可以發出那種嚎哭之聲,這實在太幼稚,且不文明。」

鄭念。

鄭念。在知識和道德上,她都壓倒了審訊人員,以至於居然能得到某些局部的勝利。在交代材料的底部,落款照例是「犯罪分子」,鄭念每次都不厭其煩地在「犯罪分子」前面加上「沒有犯過任何罪的」這幾個字。在多次重寫交代材料以後,再給她的紙上終於不再有犯罪分子這個落款了。

她甚至拒絕被釋放,除非當局向她道歉。這是極其罕見的場景。她拒絕了所謂的釋放決議。她要求宣佈她根本就是無罪,並且要求賠禮道歉,還要在上海、北京的報紙上公開道歉。這種要求只能讓專政人員感到好笑。他們當然永遠也不會理解這種堅持背後的信念和價值觀。然而這正是中國女性反抗暴政的偉大品格之展現。她的英文自傳《Life and Death in Shanghai》追述知識份子理想如何被政治粉碎,轟動世界。

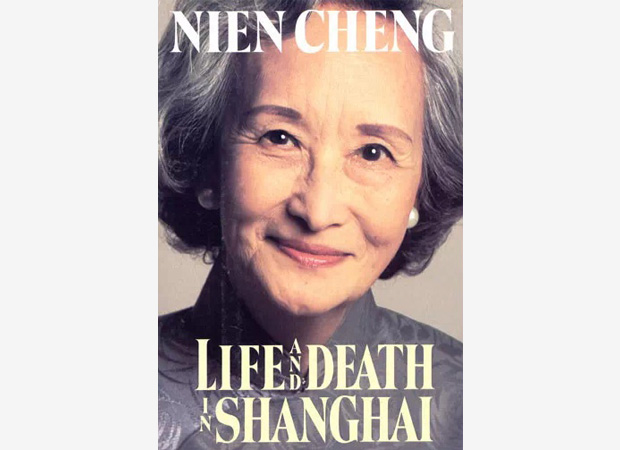

鄭念自傳《Life and Death in Shanghai》。

鄭念自傳《Life and Death in Shanghai》。在丈夫亡故、女兒被殺、身陷囹圇的情形下,鄭念四面楚歌,孑然一身,卻保留著良知與勇氣,這內在的美麗,穿越了文革時代的嚴酷黑夜。

朱大可回憶:「七三至七七年間,我時常看到那位叫作姚念諼(鄭念)的『無名氏』,獨自出入於弄堂,風姿綽約,衣著華貴。她的孤寂而高傲的表情,給我留下了深刻印象。」

雖然去美時已65歲,但鄭念很快使自己適應新的生活方式和環境:諸如高速公路上的駕駛、超市購物及銀行自動提存款機……當然,她不否認「……當落日漸漸西沉,一種惆悵有失及陣陣鄉愁會襲上心頭」,但她仍「次日清晨準時起床,樂觀又精力充沛地迎接上帝賜給我的新一天」。

當《上海生死劫》一書的中文翻譯程乃珊在華盛頓首次與鄭念零距離接觸時,已經74歲的鄭念開著一輛白色的日本車,穿著一身藕色胸前有飄帶的真絲襯衫和灰色絲質長褲,黑平跟尖頭皮鞋,一頭銀髮,很上海……以致程乃珊感歎:「她是那樣漂亮,特別那雙眼睛,雖歷經風侵霜蝕,目光仍明亮敏銳,只是眼袋很沉幽,那是負載著往事悲情的遺痕吧!」

而離開上海後,鄭念也再沒有回過中國。但是她從來沒有停止過對祖國的關切。她把自己的稿費捐給了美國的一所大學,資助那些中國留學生。2009年11月,鄭念病逝於美國華盛頓家中,享年94歲。

鄭念

鄭念你若盛開,蝴蝶自來

優雅美麗,博學多才,開闊大氣,意志堅韌,這些「大小姐」才真正是女子中的極品。

苦才是人生,得之我幸,不得我命。

我們生命中的一切所願,其實不應該用「追求」,而應該用「吸引」。

佛說:有求皆苦,無求乃樂。

曾經,有一個人為了得到美麗的蝴蝶,便買來一雙跑鞋、一隻網子,穿上運動服,追逐奔跑了很久很久,終於在氣喘吁吁、滿頭大汗中抓到幾隻。可是蝴蝶在網子裡恐懼掙扎,絲毫沒有美麗可言。一有機會,蝴蝶就會飛走。這就叫「追求」。

另一個人也很喜歡蝴蝶,他買來幾盆鮮花放在窗臺,然後靜靜地坐在沙發上品著香茗,望著蝴蝶翩翩而來,心情猶如吸蜜的蝴蝶。這就叫 「吸引 」。

「追求」,是從自我的角度考慮,忽視了事物內在的微妙規律,所以常常事與願違。

「吸引」則是從完善自我、奉獻自我出發,順應了天理,投其所好,因而皆大歡喜。

你若盛開,蝴蝶自來;你若精彩,自有安排。

(本文轉載自微信易讀,本文僅反映專家作者意見,不代表本社立場。)

- See more at: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5070939#sthash.AYmmCmhl.5UeOD0a2.dpuf

2009 鄭念《上海生與死》

華府看天下-悼《上海生與死》作者

2009-11-06

中國時報

【傅建中】

以《上海生與死》一書聞名於英美文壇的作者鄭念女士星期一(二日)病逝華府,享年九十四歲。鄭女士在今年七月洗浴時不慎被熱水燙傷而住院,傷勢時好時壞,更不幸的是被細菌感染,終致不治。

鄭念本名姚念諼,原籍湖北,一九一五年生於北京,父親是日本留學生,曾任北洋政府高官。鄭念早年畢業於燕京大學,上世紀三十年代留學英 國,就學於倫敦政經學院,師從著名的左翼政治學教授拉斯基(Harold J. Laski),和本報創辦人余紀忠先生同學。余先生生前說,當時在倫敦政經學院的中國女留學生只有兩人,鄭念是漂亮的那位。鄭念不僅漂亮,氣質尤其好,一直到逝世前,始終保持美好的容顏和儀態。

鄭念後來嫁給同在英國留學的中國學生鄭康琪,隨夫姓易名為鄭念。他們學成歸國時,抗日戰爭已經爆發,雙雙奔往戰時首都重慶,鄭康琪加入了 外交部,一九四一年外派澳洲,追隨徐謨公使(戰後曾任國際法院大法官)擔任參事,駐澳長達七年,一九四八年十月才調回中國,出任外交部駐上海辦事處主任, 但大陸隨即變色,鄭因有老母,沒有隨政府遷台,「解放」後轉職英商殼牌(Shell)石油公司擔任中國總經理,但不幸於一九五七年因癌症病逝。鄭念繼其夫 在上海任職殼牌石油公司,擔任英國總經理的助理,直到文革前夕。

文革期間,由於鄭念是英國留學生,長期供職待遇優厚的外商公司,享受資本主義式的生活,被紅衛兵抄了家,並被控為英國的間諜,繫獄將近七 年。這期間她在上海電影廠擔任演員的獨生女梅平遭紅衛兵迫害致死。《上海生與死》即是寫她個人的慘痛遭遇,因這是文革後第一本以英文寫的親身經歷的書,一 九八七年在英美兩國出版後,造成轟動,使鄭念一夕成名,並帶來財富,請她演講的邀約應接不暇,每講一次可收入美金五千元,鄭念晚年即靠書的版稅和演講收入生活,加上殼牌石油公司給她股票的紅利,日子過得非常舒適悠閒,而最大的享受是她有了完全的自由─免於恐懼的自由。

可是她心中也有一個永恆的痛,那就是女兒梅平的死。梅平生於澳洲,有澳大利亞國籍,根本不須回中國的,但一九四九年四月上海淪陷前夕,住 在香港的鄭念,奉先生之命把女兒帶回大陸,因此鑄成了畢生無可挽回的大錯。這個錯給她的傷痛,當她老病孤苦無依時,就越發加劇。而當她獲悉殺害她女兒的兇 手胡永年依然健在、兒孫繞膝時,更是心如刀割。

當然還有無限的故國之思,可是三十年前她以探親名義遠適異域時,已發誓不再重返傷透她心的中國,而故國只能長存她的記憶中和夢裡了。

鄭念之死,使我想起賽珍珠晚年的感慨。七十年代後期賽珍珠想重訪中國,在遭受中共駐加拿大大使館館員的粗暴待遇後,相當傷心的表示:為什 麼共產黨統治中國後,像胡適、林語堂那一代有文化、有知識、有教養的人都不見了?鄭念可說是中國繼胡、林之後有文化、有知識、有教養的最後一代,她的死, 那個世代已成絕響。

----

關於鄭念女士,網路文章抄來抄去:

2013.6.09 香港蘋果日報:一斤=05公斤,比較有意思的問題是如何保持英文寫作能力。

王鶴︰鄭念:拿甚麼抵禦無常

前些日子,微博上許多人在轉鄭念(1915-2009)晚年的照片,她有一雙老年人罕見的、幽邃晶亮的眼睛。時光當然也磨蝕了她的容顏,但老太太奪目的美麗,透過歲月的煙塵,依然清晰地浮現出來,惹得人人驚嘆。

鄭念原名姚念媛,她父親曾留學日本,後任北洋政府官員。徐鳳文〈天津:當浮華已成往事〉一文提到,一九三一年,她在天津南開女中念書時,曾四次登上《北洋畫報》封面。鄭念後來畢業於燕京大學,三十年代留學英國,就讀於倫敦政治經濟學院,在學校認識正攻讀博士學位的留學生鄭康祺。他們結婚並完成學業後,抗戰已爆發,兩人一九三九年來到戰時陪都重慶,鄭康祺任職於外交部,後被派駐澳大利亞。

一九四八年秋,鄭念夫婦回國。後來他們留在大陸,鄭康祺曾擔任市長陳毅的外交顧問,又出任英國殼牌石油公司上海分公司總經理,殼牌石油是一九四九年後唯一留在大陸的西方石油公司。一九五七年,丈夫病逝,鄭念擔任英籍總經理的顧問,有時代理總經理,直到文革前夕殼牌石油公司撤出大陸。

在五六十年代,像她這樣完全維持了舊日生活方式的家庭,寥寥無幾:跟外國友人往來,有男女僕人和廚師,生活精緻優裕,家裏陳設明清古董,穿旗袍而不穿解放裝──她的英國朋友說,她家「是這個色彩貧乏的城市中一方充滿幽雅高尚情趣的綠洲」。這種既優越也不乏張揚的生活方式,在越來越無產階級化的上海,即便作為統戰對象,仍然顯得太與眾不同,可能也令某些人側目。

除了丈夫過早去世,鄭念作為學生、外交官夫人和外資企業高級職員的前半生,基本上是風和日麗的。文革浩劫,徹底摧毀了她的生活,她淪為單身牢房的階下囚,遭監禁數年,在上影廠當演員的獨生女兒也被迫害致死。一九七三年出獄後,她住在上海太原路,處境比獄中雖有天淵之別,但仍被暗中監視。著名學者朱大可少年時代曾與她在太原路相鄰,他還清楚地記得,鄭念的風姿綽約、孤寂高傲,以及拒人於千里之外的戒備眼神。

一九八○年,鄭念離開上海前往香港,後定居美國。一九八七年,她出版英文版回憶錄《Life and Death in Shanghai》,轟動英美文壇。這是最早在海外出版的講述文革中個人遭遇的作品。一九八八年,程乃珊母女將其譯為《上海生死劫》,浙江文藝出版社首印五萬冊,很快銷售一空。

鄭念在文革初期被抄家、軟禁,一九六六年九月被視為英國間諜入獄。有漫長的六年半被單獨監禁,受到輪番審訊、拷打。無人交流的孤寂,對女兒的擔憂,精神和肉體難以承受的折磨……也曾令她身心俱疲、消沉絕望,還幾次因肺炎、大出血病危住院。今天重讀《上海生死劫》,最觸目驚心的,卻不是她飽嘗的萬般磨難,而是她在苦難中呈現的倔強與尊嚴,她不屈服於強權的勇氣和固執,以及,她反抗迫害時的機敏、智慧。

烏雲壓頂,孤立無援,四顧茫然,要在精神上不被摧毀,難乎其難。鄭念身陷絕境,卻絕不接受任何強加的罪行,她奮力講道理、擺事實,為自己抗辯。看守所認定,沒有一個犯人像她那樣「頑固和好鬥」。為了讓她承認那些莫須有的罪行,鄭念曾經有十多天雙手被反扭在背後,手銬深深嵌進肉裏,磨破皮膚,膿血流淌,度日如年。她每次方便後要拉上西褲側面的拉鏈,都勒得傷口撕肝裂肺的痛,但她寧願創口加深也不願衣衫不整;有位送飯的女人好心勸她高聲大哭,以便讓看守注意到她雙手要殘廢了。而鄭念想的是:怎麼能因此就大放悲聲求饒呢?「我實在不知道該如何才可以發出那種嚎哭之聲,這實在太幼稚,且不文明。」

當健康狀況惡劣到身體和思維都接近崩潰時,鄭念自創體操,強迫自己悄悄鍛煉身體──比大把脫髮和牙齦出血更令她恐慌的,是身體虛脫後思索能力的衰退;她每天花幾個小時學習並背誦毛澤東語錄,既活躍腦力,也使自己獲取與審訊者辯論的依據,結果是她比審訊者更熟悉那些語錄;她也打撈埋藏在記憶深處的唐詩,背誦並欣賞那些天才之作,沉浸在不朽詩句和美妙意境之中。

鄭念講述,她在獄中用種種方式維護精神的健全,為了抵禦與世隔絕的極度孤寂,有時甚至主動出擊,故意與看守爭辯,哪怕因此而遭致拳打腳踢、被稱為「瘋老婆子」。在她看來,「抗爭,也是一種積極的舉動,比忍耐、壓抑,都容易振奮人的精神。」

審訊者不僅無法讓鄭念認罪,也沒能用自己地位的優越,擊碎她骨子裏的高傲:她除了自證清白,也不誣陷他人,甚至膽敢為劉少奇辯護;她身為囚犯,卻不肯卑怯地示弱、乞憐;她跟他們鬥智鬥勇,思辨與表達能力、智力水平都明顯高出一籌;即使飢寒交迫、瀕臨死亡,她仍然竭力秉持整潔的習慣,那份矜持、清雅氣質,並未在非人的處境中全部磨損。教養的光線有時候很微弱,只能照見一己一身。然而,憑藉這粒微光,加上非同尋常的強硬個性,鄭念以纖弱之身,獨自抵禦了世間的酷烈、人生的無常,這種「窮且益堅」的力度、韌性,異常動人。

出獄後,鄭念的體重只有七十七斤,比入獄前減輕了三十斤。時隔多年第一次照鏡子,看到自己的衰老、憔悴模樣,她大吃一驚,「只有一雙眼睛顯得特別明亮,這是因為我隨時要提防外界。」這股犀利警覺的眼神,貫穿其晚年,和手腕的傷痕一樣,是牢獄生活留下的印記。

文革結束,鄭念獲得平反,處境完全改善。老太太出國時已經六十五歲,又積極去適應新環境,著書、演講,抵禦老來的病痛、孤獨和飄落異鄉的悵惘。她中年喪夫,晚年喪女,九死一生,病逝於華盛頓,享年九十四歲。

2015.7.8 讀到天下轉的一篇:

她是上海最後的名媛,一輩子都是傳奇

精華簡文

圖片來源:微信易讀

作者:轉引自微信易讀 2015-07-01 Web Only

她有雙老人罕見的、幽邃晶亮的眼睛。歷經文革浩劫,她的自傳是最早在海外出版講述文革中個人遭遇的作品。飽受漫長的6年半監禁,她用纖弱之身,獨自抵禦了世間酷烈、人生無常。著名學者朱大可說,她有比古瓷更硬更美的靈魂。當名媛一詞撲天蓋地、幾近氾濫的充斥媒體報導,來看看上海最後名媛一生傳奇。

前些日子,微博上許多人在轉鄭念(1915-2009)晚年的照片,她有一雙老年人罕見的、幽邃晶亮的眼睛。時光當然也磨蝕了她的容顏,但老太太奪目的美麗,透過歲月的煙塵,依然清晰地浮現出來,惹得人人驚歎。

鄭念原名姚念媛,她父親曾留學日本,後任北洋政府官員。徐鳳文〈天津:當浮華已成往事〉一文提到,1931年,她在天津南開女中念書時,曾4次登上《北洋畫報》封面。鄭念後來畢業於燕京大學,30年代留學英國,就讀於倫敦政治經濟學院,在學校認識正攻讀博士學位的留學生鄭康祺。他們結婚並完成學業後,抗戰已爆發,兩人1939年來到戰時陪都重慶,鄭康祺任職於外交部,後被派駐澳大利亞。

1948年秋,鄭念夫婦回國。後來他們留在大陸,鄭康祺曾擔任市長陳毅的外交顧問,又出任英國殼牌石油公司上海分公司總經理,殼牌石油是1949年後唯一留在大陸的西方石油公司。1957年,丈夫病逝,鄭念擔任英籍總經理的顧問,有時代理總經理,直到文革前夕殼牌石油公司撤出大陸。

鄭念。圖/微信易讀

鄭念。圖/微信易讀在5、60年代,像她這樣完全維持了舊日生活方式的家庭,寥寥無幾:跟外國友人往來,有男女僕人和廚師,生活精緻優裕,家裡陳設明清古董,穿旗袍而不穿解放裝──她的英國朋友說,她家「是這個色彩貧乏的城市中一方充滿幽雅高尚情趣的綠洲」。這種既優越也不乏張揚的生活方式,在越來越無產階級化的上海,即便作為統戰對象,仍然顯得太與眾不同,可能也令某些人側目。

除了丈夫過早去世,鄭念作為學生、外交官夫人和外資企業高級職員的前半生,基本上是風和日麗的。文革浩劫,徹底摧毀了她的生活,她淪為單身牢房的階下囚,遭監禁數年,在上影廠當演員的獨生女兒也被迫害致死。1973年出獄後,她住在上海太原路,處境比獄中雖有天淵之別,但仍被暗中監視。著名學者朱大可少年時代曾與她在太原路相鄰,他還清楚地記得,鄭念的風姿綽約、孤寂高傲,以及拒人於千里之外的戒備眼神。

1980年,鄭念離開上海前往香港,後定居美國。1987年,她出版英文版回憶錄《上海生死劫》(Life and Death in Shanghai),轟動英美文壇。這是最早在海外出版的講述文革中個人遭遇的作品。1988年,程乃珊母女將其譯為《上海生死劫》,浙江文藝出版社首印萬冊,很快銷售一空。

鄭念在文革初期被抄家、軟禁,1966年9月被視為英國間諜入獄。有漫長的6年半被單獨監禁,受到輪番審訊、拷打。無人交流的孤寂,對女兒的擔憂,精神和肉體難以承受的折磨……也曾令她身心俱疲、消沉絕望,還幾次因肺炎、大出血病危住院。今天重讀《上海生死劫》,最觸目驚心的,卻不是她飽嘗的萬般磨難,而是她在苦難中呈現的倔強與尊嚴,她不屈服於強權的勇氣和固執,以及,她反抗迫害時的機敏、智慧。

烏雲壓頂,孤立無援,四顧茫然,要在精神上不被摧毀,難乎其難。鄭念身陷絕境,卻絕不接受任何強加的罪行,她奮力講道理、擺事實,為自己抗辯。看守所認定,沒有一個犯人像她那樣「頑固和好鬥」。為了讓她承認那些莫須有的罪行,鄭念曾經有10多天雙手被反扭在背後,手銬深深嵌進肉裡,磨破皮膚,膿血流淌,度日如年。她每次方便後要拉上西褲側面的拉鍊,都勒得傷口撕肝裂肺的痛,但她寧願創口加深也不願衣衫不整;有位送飯的女人好心勸她高聲大哭,以便讓看守注意到她雙手要殘廢了。而鄭念想的是:怎麼能因此就大放悲聲求饒呢?「我實在不知道該如何才可以發出那種嚎哭之聲,這實在太幼稚,且不文明。」

當健康狀況惡劣到身體和思維都接近崩潰時,鄭念自創體操,強迫自己悄悄鍛煉身體──比大把脫髮和牙齦出血更令她恐慌的,是身體虛脫後思索能力的衰退;她每天花幾個小時學習並背誦毛澤東語錄,既活躍腦力,也使自己獲取與審訊者辯論的依據,結果是她比審訊者更熟悉那些語錄;她也打撈埋藏在記憶深處的唐詩,背誦並欣賞那些天才之作,沉浸在不朽詩句和美妙意境之中。

鄭念講述,她在獄中用種種方式維護精神的健全,為了抵禦與世隔絕的極度孤寂,有時甚至主動出擊,故意與看守爭辯,哪怕因此而遭致拳打腳踢、被稱為「瘋老婆子」。在她看來,「抗爭,也是一種積極的舉動,比忍耐、壓抑,都容易振奮人的精神。」

審訊者不僅無法讓鄭念認罪,也沒能用自己地位的優越,擊碎她骨子裡的高傲:她除了自證清白,也不誣陷他人,甚至膽敢為劉少奇辯護;她身為囚犯,卻不肯卑怯地示弱、乞憐;她跟他們鬥智鬥勇,思辨與表達能力、智力水準都明顯高出一籌;即使饑寒交迫、瀕臨死亡,她仍然竭力秉持整潔的習慣,那份矜持、清雅氣質,並未在非人的處境中全部磨損。教養的光線有時候很微弱,只能照見一己一身。然而,憑藉這粒微光,加上非同尋常的強硬個性,鄭念以纖弱之身,獨自抵禦了世間的酷烈、人生的無常,這種「窮且益堅」的力度、韌性,異常動人。

出獄後,鄭念的體重只有77斤,比入獄前減輕了30斤。時隔多年第一次照鏡子,看到自己的衰老、憔悴模樣,她大吃一驚,「只有一雙眼睛顯得特別明亮,這是因為我隨時要提防外界。」這股犀利警覺的眼神,貫穿其晚年,和手腕的傷痕一樣,是牢獄生活留下的印記。

文革結束,鄭念獲得平反,處境完全改善。老太太出國時已經65歲,又積極去適應新環境,著書、演講,抵禦老來的病痛、孤獨和飄落異鄉的悵惘。她中年喪夫,晚年喪女,九死一生,病逝於華盛頓,享年94歲。

上海生死劫。圖/wikipedia

上海生死劫。圖/wikipedia《上海生死劫》是鄭念的自傳,記述了她經歷的文革。這個以間諜罪名坐6年半牢,又經受女兒被迫害致死打擊的偉大女性,始終保持了自身的高貴與尊嚴。在身心將崩潰時,有人勸其直放悲聲。她拒絕了:真不知該如何才能發出。朱大可說,她有比古瓷更硬更美的靈魂。

(本文轉載自微信易讀,本文僅反映專家作者意見,不代表本社立場。)- See more at: http://www.cw.com.tw/article/article.action?id=5068857#sthash.75oDduy3.dpuf

------

沒有留言:

張貼留言