內容簡介

------

《秩序的淪陷》中文書名亂取,因為此書談的是:中國抗戰時期淪陷區與敵人日本佔領政府當局妥協,為其服務的地方頭面人物,原書名直譯為《合作:中國戰時的日本代理人和地方頭面人物》。國共多以"漢奸"、"通敵者",甚至於叛國者目之,國共等都竭力避免觸及、不談本書的主題,即,究竟淪陷區與敵人日本佔領政府當局妥協,為其服務的地方頭面人物的動機、其作為的道德、利益、人道等考量如何,後果如何.......。

英文作者給我們許多不同的視野和思考問題,尤其是結論。譬如說,南京的"漢奸們"盡力避免日方濫殺無辜,讓守軍從群眾暴露、為日本人找女人......;崇明島游擊隊炸一輛火車向日軍示威,卻殃及周圍10村莊為日軍血洗......

秩序的淪陷:抗戰初期的江南五城

內容簡介

目錄

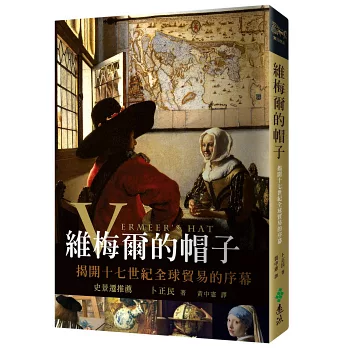

維梅爾的帽子:揭開十七世紀全球貿易的序幕

Vermeer's Hat: The Seventeenth Century and the Dawn of the Global World is a book by the Canadian historian Timothy Brook, in which he explores the roots of world trade in the 17th century through six paintings by the Dutch Golden Age painter Johannes Vermeer.[1] It focuses especially on growing ties between Europe and the rest of the world and the impact of China on the world, during what Brook sees as an "age of innovation" and improvisation.[2]

《維梅爾的帽子:十七世紀與全球化世界的黎明》是加拿大歷史學家蒂莫西·布魯克撰寫的一本書,他透過荷蘭黃金時代畫家約翰內斯·維梅爾的六幅畫作,探討了 17 世紀世界貿易的根源。 [1] 本書特別關注歐洲與世界其他地區日益增長的聯繫,以及中國對世界的影響,布魯克認為這是一個「創新時代」和即興創作的時代。 [2]自序

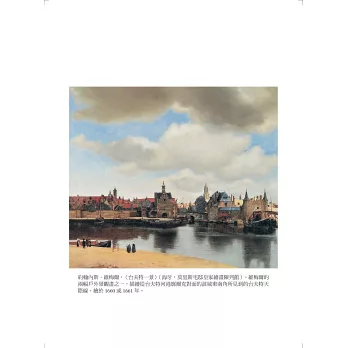

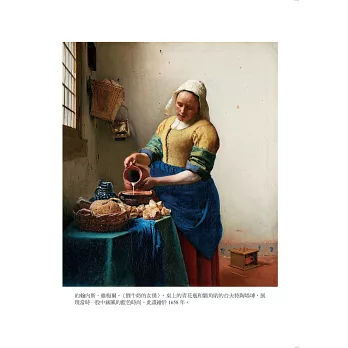

本書英文版首度面世以來匆匆已過十年。想當初,我是為了讓我的大一學生體會從全球視野觀照自身歷史知識的興奮之情,才打定主意寫成此書。我還清楚記得起心動念的那一刻,是在某次講課時,我拿出一幅畫作給他們看--那幅畫,你們會在本書封面看到。書名《維梅爾的帽子》就來自那幅畫。

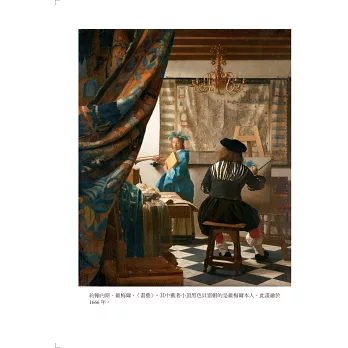

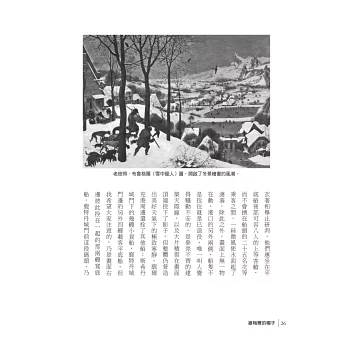

我選擇出自荷蘭人氣畫家維梅爾之手的帽子做為切入點,其用意除了想以一般人熟悉的東西來引起讀者的興趣,還為了替讀者創造一個機會,讓他們在原本可能自覺讀不了中國史時,有機會翻開一本談中國史的書讀讀。這不是談帽子的書,更不是談某位荷蘭名畫家的書。維梅爾只是個引子,要透過他來娓娓道出我們今日所置身的全球化世界,如何在四百年前就誕生。如果我們知道該往哪裡看,那麼到處可見轉變的蛛絲馬跡。就連維梅爾筆下,以恬靜的家庭生活為題,這類看來不會涉及全球活動的畫作,都在細微之處透露出他所處那個時代的新全球化事實。而全球化世界的誕生故事,其核心就是中國。

台灣的讀者應該知道,我是從西方人的視角,而非從台灣人的視角,撰寫此書。甚至可以說我是從加拿大人的視角撰寫此書,因為用以製成維梅爾之帽子的毛氈以海狸毛皮為原料,而那件海狸毛皮來自我生長所在的五大湖區。關於歐洲在十六、十七世紀所經歷的那些重大轉變,我們所熟知的說法,都以文藝復興、宗教改革之類歷來認定的重大事件為核心來鋪陳,而本書的宗旨,就在讓西方讀者知道,如果我們想了解這些轉變的原由,光靠傳統說法,無法窺見全貌。只有把歐洲當時所互動的世界都納入觀照,才得以對歐洲的轉變過程給予忠於史實的描述。歐洲人並非只是往外走進世界,靠一己之力,即改變世界:他們是遭遇其他地方的人和資源,特別是明朝中國的人和資源,並和那些人做生意,運用那些資源,才藉此改變世界。

本書英文版問世一年後,由黃中憲翻譯的中文版即在台灣出版。那年更晚一點,我從溫哥華搬到位於加拿大西海岸與溫哥華之間海峽裡的鹹泉島,並在這座島上遇見我的第一批台灣讀者。我和內人住在恆河鎮郊,一條通往大洋的長長公路邊(此鎮命名於一八五九年,鎮名來自英國皇家海軍恆河號,恆河號之名則來自印度恆河)。有次,我們夫婦倆在這條公路上散步,遇見一名女鄰居,那人問我從事什麼工作,我回答教中國史。她得知後立即帶我們去見她來自台灣,也住在這條路上的朋友。他們是陳建育和廖魴,在發現有個會講中文的加拿大鄰居後,既驚又喜,他們又在網路上發現這位新鄰居有部著作在台灣賣得很好,非常開心。在陳建育的部落格上,可找到我們所有人的照片。

我提到這樁個人小事,只因為它正具體而微地體現了我在本書所表達的意旨||自十七世紀起,貿易和交流把來自遙遠異地的人匯聚在一起,也讓他們散播到世界各地。我在這座島上住下,其遠因可溯自尚普蘭為了找到前往中國的貿易路線而深入五大湖區一事。若非有法國人和英國人先後越過大西洋來到美洲,怎會有英國人的後代住在這麼遙遠的地方?陳建育和廖魴在這座島上住下,過程雖然和我不同,卻同樣說明日益全球化的經濟如何繼續改變世界,如何使我們之中許許多多的人遷移到我們從未想過的地方。

本書中,我只在最後兩章短暫提及台灣,但講述這段歷史,特別不能略過台灣。它曾是為西班牙殖民菲律賓服務的前哨基地,西班牙人一度以此島為基地,派傳教士赴福建,冀望用傳教士打開對華貿易。當荷蘭人,即西班牙在對華貿易上的對手,把西班牙人趕出台灣,然後鼓勵中國人從大陸跨海來到台灣。當他們從事殖民開拓、趕走島上原住民時,台灣成為國際爭奪之地。中日混血的冒險家國姓爺鄭成功,最後將荷蘭人趕出台灣,但這一勝利反過來又迫使北京於一六八一年出兵攻台,將台灣併入清朝版圖。歷史學家歐陽泰在同樣由遠流出版的《福爾摩沙如何變成臺灣府》中主張,若非荷蘭人,台灣不會成為中國的一部分,現今台灣島上住了這麼多華人,乃是這一奇怪的歷史轉折所致。這個故事的核心,就是十七世紀時已經進行的全球化。維梅爾是否聽過台灣這個地方,不得而知,但若沒有荷蘭商人把財富從台灣和亞洲其他地方送回台夫特,他說不定無緣成為出色的畫家。

從這個角度看,在鹹泉島上會有來自台灣的鄰居也就不足為奇。這樣的結果非任何人所能預見,但這一轉變於十七世紀全球貿易啟動之後,其產生的效應就非人們所能預料。只要不怕流動,我們就懂得隨遇而安,不管定居於何處。

Indra's net

[edit]In the book, the author uses the metaphor of Indra's net:[6]

Writing in The Spectator, Sarah Burton explains that Brook uses this metaphor, and its interconnectedness, "to help understand the multiplicity of causes and effects producing the way we are and the way we were." She adds: "In the same way, the journeys through Brook's picture-portals intersect with each other, at the same time shedding light on each other.[7]

因陀羅之網

在書中,作者使用了因陀羅之網的比喻:[6]

佛教用類似的比喻來描述一切現象的相互聯繫,稱之為因陀羅之網。當因陀羅創造世界時,他將其製成一張網,網的每一個結點上都繫著一顆珍珠。一切現存的,或曾經存在的,一切可以思考的理念,一切真實的事實——用印度哲學的語言來說,就是一切佛法——都是因陀羅之網中的一顆珍珠。不僅每顆珍珠都透過它們所懸掛的網與其他珍珠緊密相連,而且每顆珍珠的表面都映照著網路上的其他珍寶。因陀羅之網中存在的一切都蘊含著所有其他存在的事物。

莎拉伯頓在《旁觀者》雜誌上撰文解釋說,布魯克使用這個比喻及其相互聯繫,「是為了幫助理解造成我們現在和過去狀態的多種因果關係。」她補充道:「同樣地,穿過布魯克的畫門的旅程相互交叉,同時也相互照亮。[7]The Mauritshuis, an art museum in The Hague, Netherlands, is known for its collection of Dutch Golden Age paintings, including works by Vermeer and Rembrandt. It also played a role during the NATO summit held in The Hague in late June, with the Mauritshuis and its famous "Girl with a Pearl Earring" highlighted as part of the event. 荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館以其收藏荷蘭黃金時代繪畫而聞名,其中包括維梅爾和倫勃朗的作品。 2025年6月底在海牙舉行的北約峰會期間,莫瑞泰斯皇家美術館也發揮了重要作用,美術館及其著名的《戴珍珠耳環的少女》成為此次峰會的亮點。

Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting

In Looking at the Overlooked, Norman Bryson is at his most brilliant. These superbly written essays will stimulate us to look at the entire tradition of still life with new and critical eyes.

沒有留言:

張貼留言