鈴木 牧之(すずき ぼくし、明和7年1月27日(1770年2月22日) - 天保13年5月15日(1842年6月23日))は、江戸時代後期の商人、随筆家。幼名は弥太郎。通称は儀三治(ぎそうじ)。牧之は俳号。屋号は「鈴木屋」。雅号は他に「秋月庵」「螺耳」など。父は鈴木恒右衛門(俳号は「牧水」)、母はとよ。

生涯

[編集]

明和7年(1770年)越後国魚沼郡の塩沢(南魚沼郡 塩沢町→南魚沼市)で生まれる[3]。鈴木屋の家業は地元名産の縮の仲買と、質屋の経営であった。地元では有数の豪商であり、三国街道を往来する各地の文人も立ち寄り、父・牧水もそれらと交流した。牧之もその影響を受け、幼少から俳諧や書画をたしなむ。

19歳の時、縮80反を売却するため初めて江戸に上り、江戸の人々が越後の雪の多さを知らないことに驚き、雪を主題とした随筆で地元を紹介しようと決意。帰郷し執筆した作品を寛政10年(1798年)、戯作者山東京伝に添削を依頼し、出版しようと試みたが果たせず、その後も曲亭馬琴や岡田玉山、鈴木芙蓉らを頼って出版を依頼するが、なかなか実現できなかった。

しかしようやく、山東京伝の弟山東京山の協力を得て、天保8年(1837年)『北越雪譜』初版3巻を刊行、続いて天保12年(1841年)にも4巻を刊行した。同書は雪の結晶、雪国独特の習俗・行事・遊び・伝承や、大雪災害の記事、雪国ならではの苦悩など、地方発信の科学・民俗学上の貴重な資料となった。著作は他に十返舎一九の勧めで書いた『秋山記行』や、『夜職草(よなべぐさ)』などがある。また画も巧みで、馬琴に『南総里見八犬伝』の挿絵の元絵を依頼されたり、牧之の山水画に良寛が賛を添えられたりしている。

文筆業だけでなく、家業の縮の商いにも精を出し、一代で家産を3倍にしたという商売上手でもあった。また貧民の救済も行い、小千谷の陣屋から褒賞を受けている。

天保13年(1842年)、死去。享年73。墓は新潟県南魚沼市の長恩寺。同市の南部には鈴木牧之記念館がある。

脚注

[編集]- ^ ながおかネット・ミュージアム 『越後古志郡二十村闘牛之図』

- ^ 新潟文化物語 地域文化データベース 『越後古志郡二十村闘牛之図』

- ^ “人物略歴”. 国立国会図書館. 2022年10月29日閲覧。

『北越雪譜』(ほくえつせっぷ)は、江戸後期における越後魚沼の雪国の生活を活写した書籍。初編3巻、二編4巻の計2編7巻。著者は現在の新潟県南魚沼市塩沢で縮仲買商・質屋を営んだ鈴木牧之(京山人百樹(山東京山)増修、京水百鶴(岩瀬京水)画)。雪の結晶のスケッチ(『雪華図説』からの引用)から雪国の風俗・暮らし・方言・産業・奇譚まで雪国の諸相が、豊富な挿絵も交えて多角的かつ詳細に記されており、雪国百科事典ともいうべき資料的価値を持つ。1837年(天保8年)に江戸で出版されると当時のベストセラーとなった。

作品概要

[編集]

本書は、初編と二編に大別され、さらに初編は『巻之上』『巻之中』『巻之下』に、二編は『巻一』『巻二』『巻三』『巻四』にそれぞれ分かれている。1837年(天保8年)秋頃に初編各巻が江戸で発行され、1841年(天保12年)11月に二編4巻が発売された。

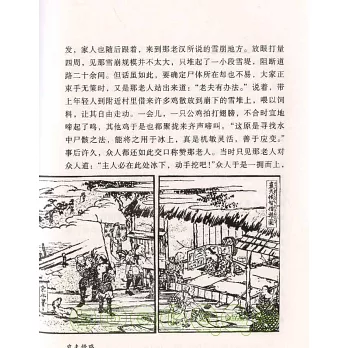

初編巻之上はまず、雪の成因・雪の結晶のスケッチ(雪華図説からの引用)など科学的分析から筆を起こし、次いで江戸などの「暖国」と雪国の違いを様々な例を挙げて説明していく。雪中洪水や熊が雪中に人を助けた逸話など、「暖国」の人々の興趣を誘う内容が多い[1]。巻之中は、越後魚沼の名産品であった縮(ちぢみ)に関する話が中心となっている。牧之自身が縮の仲買商人であったため、縮の素材や機織り方法、縮のさらし、縮の流通などが詳述されている。また、信濃国境に近い秋山郷(現津南町)の様子も詳しく記載されている。巻之下は、渋海川の珍蝶や鮭に関する考察、越後に伝わる様々な奇譚、山岳地方の方言、など博物学的な内容となっている。

二編巻一は、越後各地の案内に始まり、雪国の一年を正月から概説していく。巻二以下、雪国の一年の詳細を多様な逸話・記録・考察によって描いていく。正月の様子から書き起こし、春から夏へ移るところで二編は終わっている。そのため、夏以降の様子を三編・四編として発刊する構想があったと考えられているが、1842年の牧之の死により本作品は二編までで完結した。

本書は全編を通して、雪国の生活が「暖国」ではまったく想像もつかないものであることを何度も強調している。確かに好事家の目を引く珍しい風習・逸話が数多く載せられているが、この作品のテーマは雪国の奇習・奇譚を記録することにとどまらず、雪国の人々が雪との厳しい闘いに耐えながら生活していること、そして、郷土のそうした生活ぶりを暖国の人々へ知らせたい、という点に求められる。 以上の点から、本作品は雪国越後の貴重な民俗・方言・地理・産業史料と位置づけられている。

試閱

北越雪譜

作者: [日]鈴木牧之

譯者: 邱嶺 吳芳齡

出版社:河北教育出版社

出版日期:2002/06/01

語言:簡體中文

內容簡介

本書分《北越雪譜》初編、《北越雪譜》二編兩部分。作者描寫了家鄉雪國人的生活。

鈴木生活在與世隔絕的雪國世界“一年中生活于雪中時間凡八月,不見雪僅四月,而完全蟄居雪中時間卻長達半年”,為描寫家鄉的大雪,他傾注了後半生的全部心血,數易其稿,繪制了成冊的許多插圖,幾番周折終于出版後供不暇給,極受歡迎。全書三卷六十八篇,大致可分三類︰科學隨筆類、奇談慘事類與雪國生活‧產業實錄類。

作者簡介︰

鈴木牧之(1770~1842)是日本近世末期越後地區巨賈,生于以大雪名世的鹽澤。作者為人處事之誠信認真,喜好詩書,尤鐘情于畫,終生與畫筆相友伴。他平生好游,每游必記,不僅客觀且總有批判,交友廣泛,為越後知名雅士。一生追慕松平定信,崇尚節儉樸素,又樂善好施,從不吝嗇,在當時有極好的聲譽,位于鹽澤鄉紳之首。七十三歲因中風去世,葬于鹽澤町長恩寺,法號金譽志剛性溫居士。現有鈴木牧之紀念館。

目錄

一縷縷香語

漢譯《北越雪譜》序

《北越雪譜》初編

《北越雪譜》初編‧序

北越雪譜初編‧卷上

一 地氣成雪辨

二 雪之形狀

三 雪之深淺

四 降雪之兆

五 雪前準備

六 初雪

七 雪量

八 雪竿

九 掃雪

一0 沫雪

一一 雪道

一二 雪中墊居

一三 過街雪洞

一四 雪中洪水

一五 獵熊

一六 白熊

一七 熊助人事

一八 雪中之蟲

一九 暴風雪

二0 雪中之火

二一 裂縫山

二二 雪崩

北越雪譜初編‧卷中

一 雪崩傷人

二 寺廟雪崩

三 玉山翁雪圖

四 越後縐布

五 縐布種類

六 縐苧‧績苧

七 捻線

八 織娘

九 織娘發瘋

一0 御機屋

……

北越雪譜初編‧卷下

《北越雪譜》二編

譯後記

附 作者與作品

收回

序

《北越雪譜》作者鈴木牧之是日本近世末期越後巨賈,生于鹽澤。鹽澤去東京不遠,乘上新干線六十七分鐘可由東京抵越後湯澤,再換上越舊干線十五分鐘即可抵鹽澤。以今日火車的速度計,兩地相距不過一個半小時,但這一個半小時的沿途景觀卻與東海道新干線沿線迥然不同。由東京乘新干線到熱海不一個半小時,到名士屋近兩小時,兩地與東京距離都較鹽澤遠,但沿線自然景觀、居民生活卻與東京幾天差別,冬天都不積雪。但越後冬天卻遍地是雪。我少年時家住群馬縣,過了上越國境(即今群馬與新瀉縣交界處。因明治初年廢藩置縣前分別為兩個藩國,故有此說相沿至今。縣境上有舊干線的清水隧道與新干線的新清水隧道可以穿越,川端康成《雪國》開往第一句所描寫的長長國境隧道是前者,即舊干線的清水隧道)便到外都是滑雪場。記得一年冬天我初次去越後,忘了下車站是湯檜曾還是土樽或者湯澤,只記得一出國鐵車站,迎面就是大片的滑雪場,不由地大吃了一驚。我的家鄉在高崎,去東京一百零五公里,溫差二三度,但冬天縱有積雪也總不過數厘米,因此初次乘上越線穿越上越國境到越後滑雪時感受到的那種新奇與驚訝,至今仍記憶猶新,而鈴木牧之就在這令我驚訝不已的豪雪之地出生、成長,度過了一生。

在牧之家鄉鹽澤,“一年中生活于雪中時間凡八月,不見雪僅四月,而完全蟄居雪中時間卻長達半年”。這種與世隔絕的雪國牛活當時鮮為人知。為讓江戶等都市人也能了解家鄉雪國人的生活,牧之決心描寫家鄉大雪,出版《北越雪譜》。為此他——一個樸實認真的鄉村文人傾注了自己後半生的全部心血,數易其稿,繪制了成冊的許多插圖。有關《北越雪譜》的出版過程,有關牧之為之所付出的努力與艱辛,市島春城(謙吉)曾于1921年在《北越新報》上以長達二十五次的連載隨筆形式撰文作了詳細介紹,又經修改、潤色後,以“北越雪譜出版始末”為題收入了《市島春城古書談義》一書。據是文介紹,當時有山東京傳為江戶一流文人,聲名遠揚,作品一脫稿便為各書肆爭相刻印。牧之最初將初稿、插圖並雪中牛活用具模型寄他,擬請他創作描寫北越人雪中生活的作品,以“山東京傳著述,北越鈴木牧之校合”形式出版。這意味著作晶問世時,事實上的作者鈴木牧之將成為素材提供者,而署名作者卻是山東京傳。這在現代人看來可憐而且可悲,但在當時,對一個名不見經傳的鄉村文人來說卻別無選擇。若能支付刻版、印刷等出版費用及編者禮金或另當別論,否則無法出版自己的作品。這汁劃擱淺後,牧之轉而求瀧澤馬琴,並也寄去了書稿與插圖。但馬琴當時正埋頭于畢生大作《南總里見八犬夫傳》的創作而無暇他顧,卻又不退還書稿與插圖,出版事因此不了了之。期間牧之還求過友人阪畫家岡田玉山與江戶人鈴木芙蓉,均無果而終。眼看山窮水盡疑無路,出版或將無望,這才使出版事柳暗花明又一村,終于得以順利進展。1837年,初編三卷由京山百樹與其末子京水百鶴作序後結集出版(序後所署日期為1835年),時牧之年六十七,已中風臥床,輕易不能外出了。

……

收回

沒有留言:

張貼留言